「こども霞ヶ関見学デー」という毎年恒例の政府イベントで、今年は少し違った光景が見られることになりそうだ。子どもたちがスマートフォンを使って、現実の世界にデジタルな映像を重ねるAR体験をしたり、AIと会話したりする——。普段は堅いイメージの政府機関で、こうした最新技術を体験できるのは、これまでにない取り組みといえるだろう。

株式会社ProVisionが実施するAR・AI体験授業は、単に「新しい技術を紹介する」という以上の意味を持っている。これからの時代を生きる子どもたちにとって、AIやARといった技術は避けて通れないものになるだろう。そんな技術を、政府機関という信頼できる場所で、実際に手に取って体験できる機会は貴重である。

この小さな一歩が、日本の教育にどんな変化をもたらすのか。そして、今回体験する子どもたちが、将来どのような社会を作っていくのか。

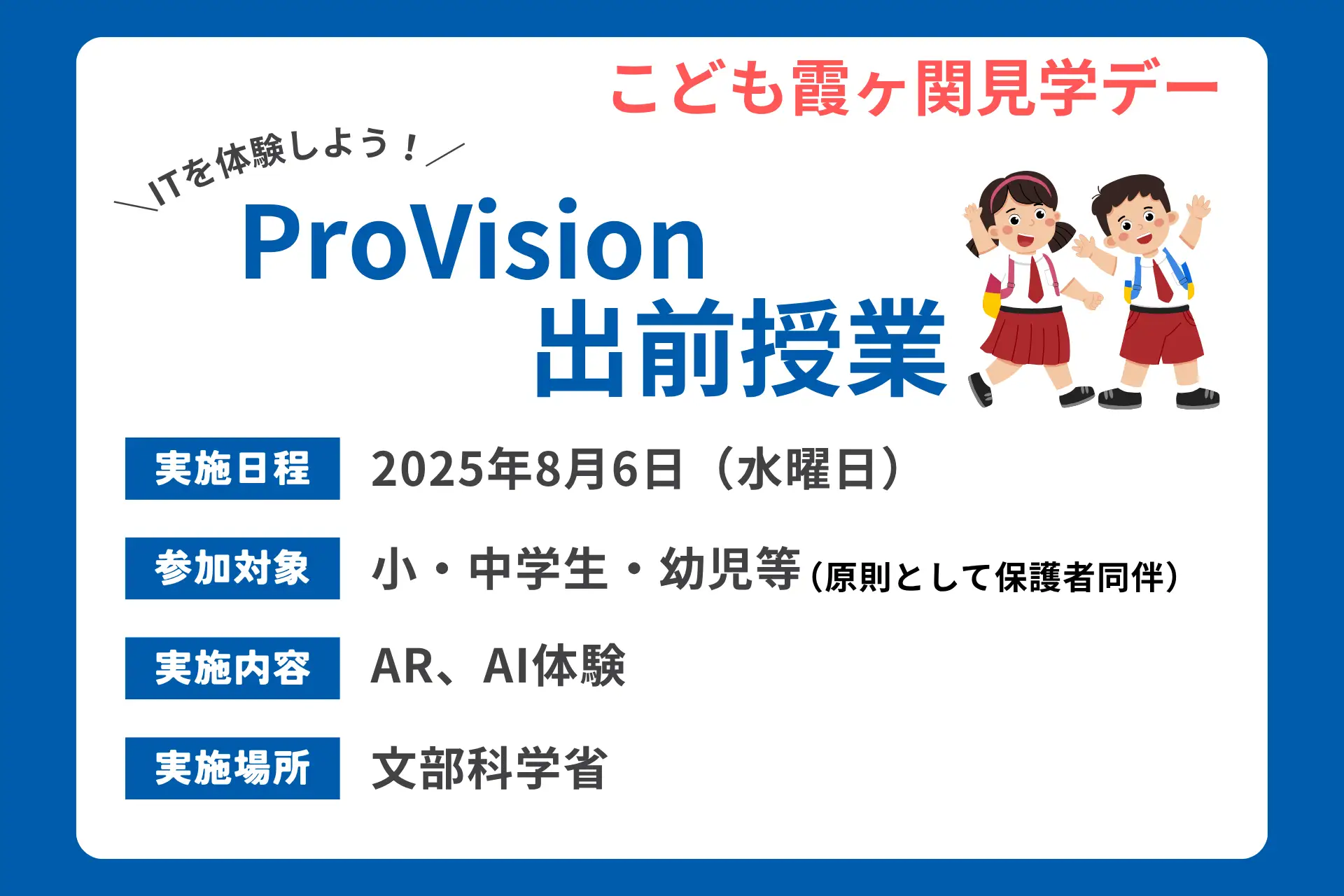

株式会社ProVision(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:仙波厚幸)は、2025年8月6日(水)に文部科学省で開催される「こども霞ヶ関見学デー」において、AR(拡張現実)とAI(人工知能)を体験できる出前授業を実施する。同イベントは8月6日(水)・7日(木)の2日間開催され、小・中学生・幼児等が原則として保護者同伴で参加できる。

参加府省庁等は内閣官房、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、公害等調整委員会、法務省、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、特許庁、国土交通省、気象庁、環境省、防衛省、衆議院事務局、国立国会図書館、会計検査院となっている。ProVisionは子どもたちがゲーム感覚でITの仕組みや面白さを学べる体験プログラムを提供し、保護者のスマートフォンを使用したAR体験による写真撮影も実施される。

From:![]() 文部科学省「こども霞ヶ関見学デー」でAR・AI体験授業を実施(8月6日開催)

文部科学省「こども霞ヶ関見学デー」でAR・AI体験授業を実施(8月6日開催)

【編集部解説】

政府主導のAI・AR教育体験が示す新時代の教育戦略

今回のProVisionによる「こども霞ヶ関見学デー」でのAR・AI体験授業は、単なる企業の社会貢献活動を超えた、日本の教育政策における重要な転換点を示しています。文部科学省が主催するこのイベントで最新テクノロジーを体験させることは、政府が次世代教育においてAIやARを積極的に推進する意図を明確に表しているといえるでしょう。

AR・AI体験授業の技術的背景と実装の意味

ARとAIの融合による教育体験は、従来の座学とは根本的に異なる学習アプローチを提供します。ARは物理的な空間にデジタル情報を重ね合わせることで、抽象的な概念を視覚的に理解できるようにし、AIは個々の学習者の反応に応じてリアルタイムでフィードバックを提供することが可能です。

ProVisionが「保護者様のスマートフォンを使用したAR体験」を設計した点は特に興味深い実装といえます。専用デバイスではなく一般的なスマートフォンを活用することで、技術的ハードルを下げながら、家庭での継続的な学習体験への橋渡しを意図していることが読み取れます。

官民連携による次世代教育モデルの構築

注目すべきは、デジタル庁が同じイベントで「生成AI」をテーマとした小学生・中学生向けワークショップを開催していることです。これは政府機関と民間企業が協働して、子どもたちにAI技術の多面的な体験機会を提供する新しい教育モデルの実現を示しています。

教育現場におけるAI活用の現状と課題

現在、日本の教育現場では生成AIの活用について慎重な姿勢が取られています。しかし、今回のような体験型学習は、AIを「競争相手」や「学習パートナー」として活用し、子どもたちの創造性を刺激するアプローチとして評価できます。

国際的な教育AI活用との比較による位置づけ

海外の教育現場では、より積極的なAI活用が進んでいます。今回の日本の取り組みは、こうした国際的な流れに対する日本なりの回答として位置づけられます。特に「体験重視」のアプローチは、日本の教育文化における「実践を通じた学び」の重視と合致しており、単純な技術移転ではない独自の教育イノベーションの可能性を示しています。

潜在的なリスクと社会的影響

一方で、小学生へのAI・AR体験には複数のリスクが存在します。「AIに人格があると誤解する」「批判的思考力の低下」「プライバシーデータの扱い」などの懸念が指摘されています。特に今回の体験では参加者の写真撮影が含まれており、他の参加者が写り込む可能性についても言及されています。

長期的な教育政策への影響

今回の取り組みは、より大きな教育政策の流れの一部として位置づけられます。政府機関が民間企業と連携してAI・AR教育を推進することは、従来の教育行政の枠組みを超えた新しい官民連携モデルの構築を意味し、教育分野におけるイノベーション創出の加速化につながる可能性があります。

【用語解説】

AR(拡張現実)

Augmented Realityの略で、現実世界にデジタル情報を重ね合わせて表示する技術。スマートフォンやタブレット、専用グラスなどを通じて、現実の風景に仮想的な映像や情報を付加することで、現実世界を視覚的に拡張する。

出前授業

教育機関や企業などが実施する教育プログラムで、専門知識や技術を持つ講師が直接子どもたちに授業を行う教育手法である。今回の事例では、企業が政府機関のイベントで技術体験を提供する形態を指す。

【参考リンク】

株式会社ProVision(外部)神奈川県横浜市に本社を置く総合ITサービス企業。ソフトウェアテスト・QA事業、システム開発事業、DX支援事業、プロモーション事業を展開している。

文部科学省「こども霞ヶ関見学デー」(外部)文部科学省が主催する夏休み期間中の体験型教育イベント。各府省庁が連携して子どもたちに行政の仕事や社会の仕組みを学んでもらう機会を提供している。

【参考動画】

【参考記事】

文部科学省「こども霞が関見学デー」公式ページ(外部)2025年8月6日・7日開催の公式情報。各府省庁が連携した体験型教育イベントの概要と参加方法について詳細に説明されている。

デジタル庁「生成AIワークショップ」案内(外部)同じイベントでデジタル庁が実施する生成AIをテーマとした小学生・中学生向けワークショップの詳細情報。

宮内庁「こども霞ヶ関見学デー」(外部)宮内庁が実施する皇室・宮内庁見学プログラムの詳細。政府機関での多様な体験プログラムの実施状況を示している。

【編集部後記】

文部科学省という、どちらかというと「堅い」イメージの場所で、子どもたちがスマホを使ってAR体験をする。この光景を想像するだけで、なんだかワクワクしてしまいます。まさに「時代が変わった」ことを実感させる瞬間ですね。

私たちの子どもの頃を振り返ると、「IT」なんて言葉すら一般的ではありませんでした。でも今の子どもたちは、生まれた時からスマートフォンやタブレットが身近にある環境で育っています。そんな彼らが、政府機関でAIと会話し、現実世界にデジタルな映像を重ねる体験をする——これってすごいことだと思うんです。