2025年7月18日、オーストリア科学アカデミーのダニエル・シュミッド率いる研究チームが、水星の極薄大気(エクソスフィア)におけるリチウム史上初検出に成功したことをNature Communications誌で発表した。

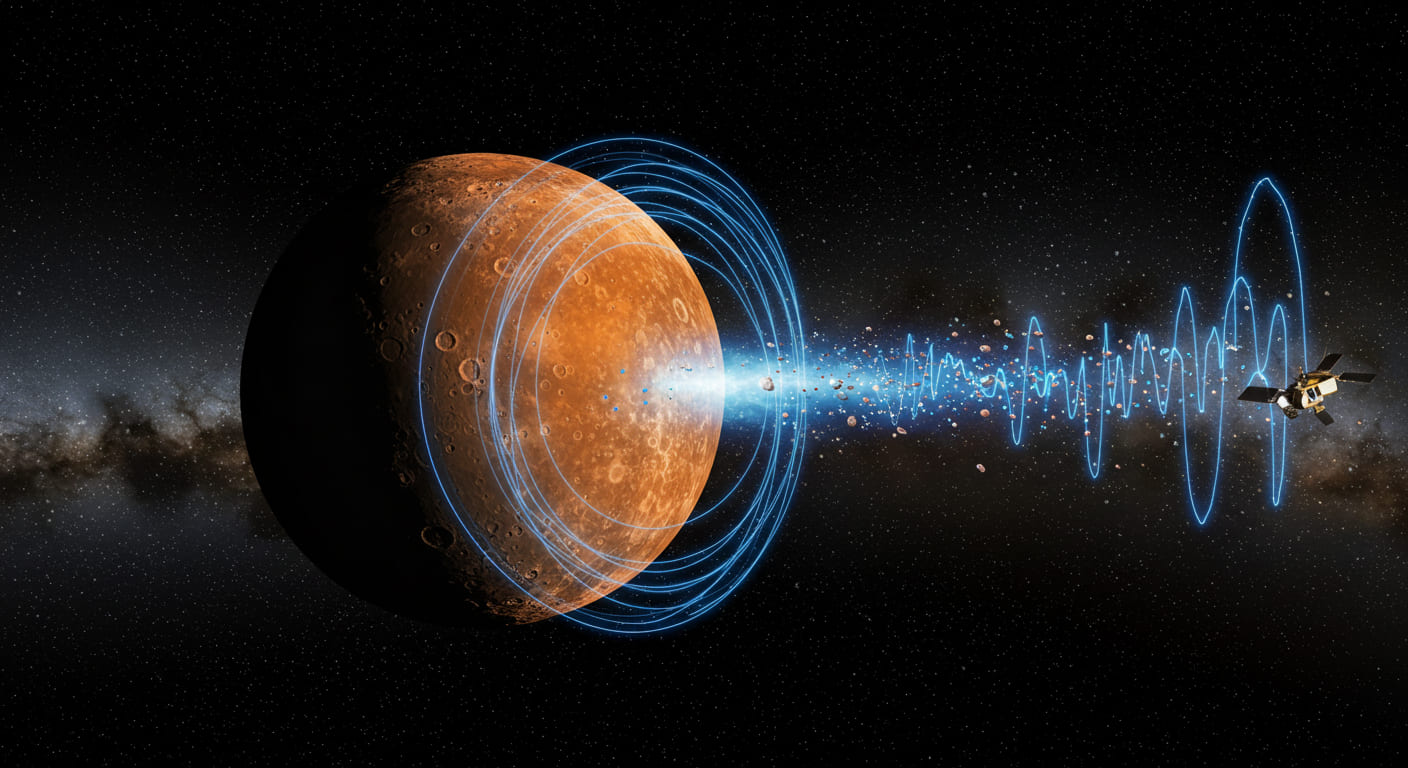

研究チームはNASAのMESSENGER探査機が収集した4年間の磁場データを解析し、「ピックアップイオンサイクロトロン波」と呼ばれる電磁波パターンを利用してリチウムの存在を確認した。

検出は12回の独立したイベントで記録され、各イベントは数十分間継続した。リチウムの放出は秒速約110キロメートルで水星表面に衝突する微小流星が原因で、衝突により表面物質が2500から5000ケルビンの高温で蒸発することでリチウム原子が大気中に放出される。

研究チームは流星体の半径を13から21センチメートル、質量を28000から120000グラムと推定した。この発見は水星の揮発性物質が継続的な流星衝突により供給・放出されていることを示し、水星形成理論に新たな知見を提供する。

From: ![]() First Evidence of Lithium in Mercury’s Atmosphere Detected in Hidden Magnetic Signals

First Evidence of Lithium in Mercury’s Atmosphere Detected in Hidden Magnetic Signals

【編集部解説】

今回の水星リチウム検出は、従来の粒子検出器や地上望遠鏡では不可能だった現象を電磁波の「指紋」解析で実現した画期的な成果です。ピックアップイオンサイクロトロン波(ICWs)は、中性リチウム原子が太陽紫外線でイオン化され、太陽風に捕捉される際に生じる特殊な電磁波パターンです。

この手法の革新性は、各元素が持つ固有の質量対電荷比に基づく振動周波数を検出できる点にあり、「物質を直接観測する」従来手法から「物質が生み出す波動パターンを読み解く」という発想転換を意味しています。

流星衝突による動的な物質循環システム

水星表面への流星衝突が瞬間的なリチウム放出を引き起こすメカニズムの解明は、惑星大気形成理論に重要な修正を迫るものです。従来想定されていた熱的蒸発や太陽風侵食といった緩慢なプロセスではなく、爆発的な衝突現象が主要な役割を果たしていることが判明しました。

秒速110キロメートルという超高速衝突は、衝突地点で2500~5000ケルビンの極高温環境を生み出し、表面物質を瞬時に蒸発させています。この発見は、水星が継続的な「宇宙からの物質補給と放出」の動的サイクルの中にあることを示唆しています。

水星の地球化学的多様性への新たな理解

今回のリチウム検出は、水星表面の予想以上の化学的複雑性を浮き彫りにします。水星は1980-1990年代にナトリウム、カリウム、カルシウムが発見され、後にMESSENGER探査機によってマグネシウムの存在も確認されています。

水星の異常に高い金属存在比と巨大な鉄核(惑星体積の42%)は、これまで極高温環境での形成や大規模衝突による軽元素の剥奪で説明されてきました。しかし、外部からの継続的物質供給の証拠発見により、水星の地球化学的進化が従来予想より複雑であることが明らかになりました。

宇宙探査技術への応用展開

この電磁波解析技術は、現在進行中のベピ・コロンボミッション(JAXA・ESA共同)をはじめとする将来の惑星探査において重要な観測手法となる可能性があります。極薄大気の組成をリアルタイムで監視できる能力は、月面基地建設や火星探査における現地資源活用技術の発展に直接貢献するでしょう。

特に、突発的な表面物質放出を事前検知できれば、探査機や将来の有人ミッションの安全確保に重要な役割を果たすことが期待されます。

アーカイブデータ活用の可能性拡大

MESSENGERミッション(2004-2015年)の4年間にわたる磁場データから新発見を得たことは、既存の宇宙探査データに未発見の科学的価値が眠っている可能性を示しています。この手法は他の惑星探査データにも適用可能であり、過去のミッションデータから新たな知見を得る「データマイニング」アプローチの有効性を実証しました。

技術的課題と将来展望

検出されたリチウム放出イベントがわずか12回、各数十分という短時間に限られていた点は、現象の稀少性と観測の困難さを示しています。系統的な監視には長期間の継続観測が必要であり、電磁波解析による間接的検出の定量的精度向上も課題となります。

【用語解説】

エクソスフィア(極薄大気)

惑星の最も外側にある極めて薄い大気層で、分子密度が低く粒子同士の衝突がほとんど起こらない環境である。

ピックアップイオンサイクロトロン波(ICWs)

中性原子が太陽紫外線でイオン化され太陽風に捕捉される際に生じる特殊な電磁波で、各元素固有の質量対電荷比に基づく振動周波数を持つ。

磁場による元素

識別イオンが磁場中で円運動する際の周波数(サイクロトロン周波数)は質量対電荷比で決まり、各元素固有の「電磁波指紋」として機能する。

水星の鉄核構造

水星の金属核は惑星体積の42%を占め、地球の17%と比較して異常に大きく、液体外核と固体内核に分離していると考えられている。

【参考リンク】

オーストリア科学アカデミー(外部)

1847年設立のオーストリア中央研究機関で、基礎研究と国際学術協力を推進

Nature Communications(外部)

Nature Portfolioのオープンアクセス学術誌で、幅広い分野の高品質研究を掲載

NASA MESSENGER Mission(外部)

2004年打ち上げ、2011-2015年に水星を周回観測したNASA探査機

ベピ・コロンボ(BepiColombo)(外部)JAXA・ESA共同の水星探査ミッション、2025年12月に水星到着予定

【参考動画】

【参考記事】

Scientists detect lithium in Mercury’s exosphere using magnetic signatures(外部)水星エクソスフィアにおけるリチウム検出に関するPhys.org記事

【編集部後記】

水星で発見されたリチウムの話、いかがでしたでしょうか。私たちのスマートフォンや電気自動車のバッテリーに欠かせないリチウムが、太陽系で最も過酷な環境の水星でも見つかるなんて、宇宙の奥深さを感じませんか?

この発見で特に興味深いのは、従来の「見る」観測から「聞く」観測への転換です。目に見えない電磁波の「声」を聞き分けて元素を特定する技術は、まさに未来の宇宙探査の姿を示しているのかもしれません。

皆さんは、この技術が将来どんな発見をもたらしてくれると思われますか?もしかすると、まだ誰も気づいていない宇宙の秘密が、過去の探査データの中に眠っているかもしれませんね。ぜひご意見をお聞かせください。