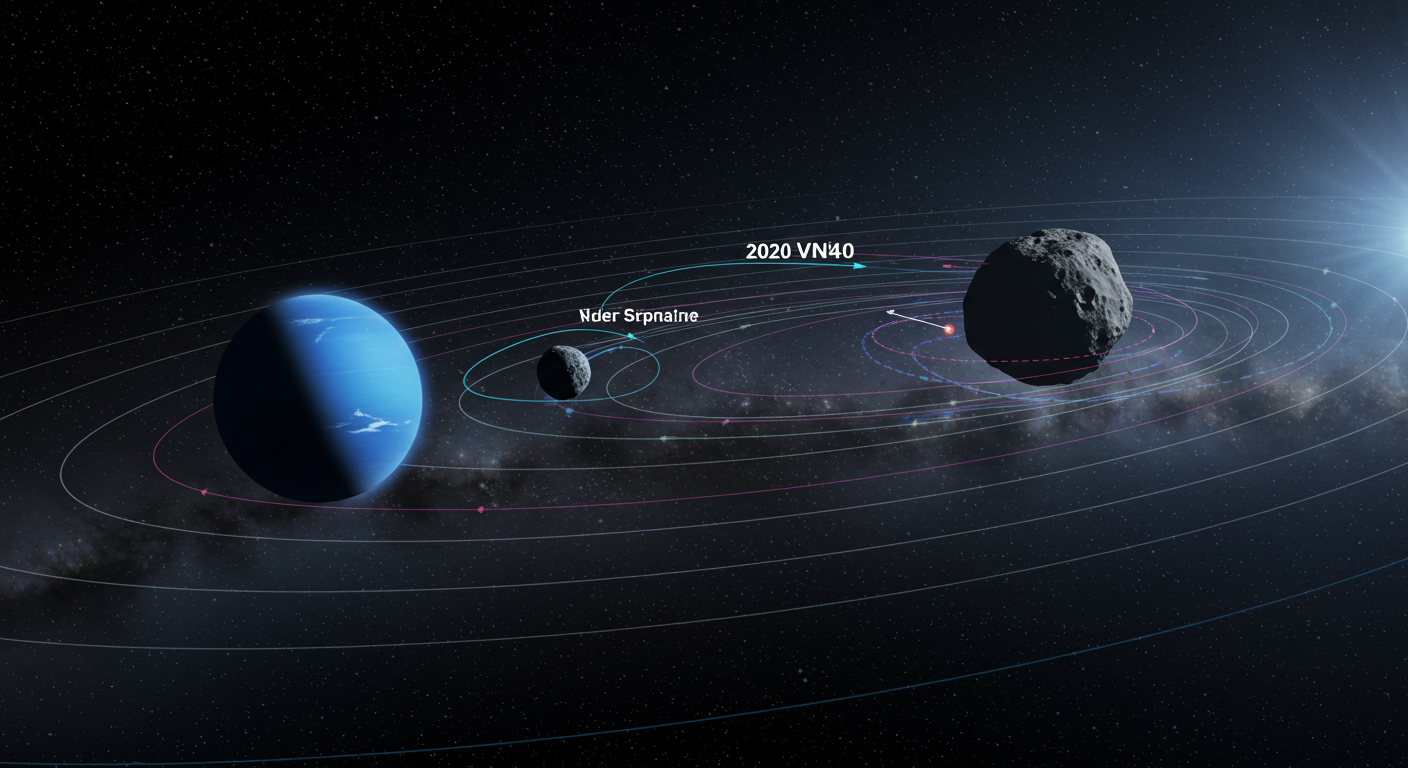

2025年7月、ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのローズマリー・パイク氏を中心とする国際チームが、太陽系外縁天体2020 VN40を発見したとThe Planetary Science Journalで発表した。

この天体は海王星が10回公転する間に太陽を1回公転する1対10の軌道共鳴を持つ初の確認天体である。海王星の公転周期164.8年を基に計算すると、2020 VN40は約1648年で太陽を1周する。天体の平均太陽距離は地球の約140倍で、高傾斜軌道を描く。発見は大傾斜遠方天体(LiDO)サーベイによるもので、カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡、ジェミニ天文台、マゼラン・バーデ望遠鏡を使用した。

研究チームにはレジーナ大学のサマンサ・ローラー氏、惑星科学研究所のキャサリン・ヴォルク氏、カリフォルニア大学サンタクルーズ校のルース・マレー・クレイ氏らが参加している。2025年に運用開始されたベラC.ルービン天文台が今後の同様天体探索で重要な役割を果たすと期待される。

【編集部解説】

今回発見された2020 VN40は、1対10の軌道共鳴という極めて珍しい動きを海王星と共有しています。これは海王星が太陽を10回周回する間に、2020 VN40が1回だけ公転するということです。太陽系においてこのような高い比率の共鳴関係を持つ天体は今回が初めての確認例となります。

通常よく知られている軌道共鳴は、冥王星と海王星の2対3共鳴(冥王星が2回公転する間に海王星が3回公転)などですが、1対10という比率ははるかに稀有な現象といえるでしょう。

発見の技術的意義

この発見は、LiDO(大傾斜遠方天体)サーベイという特殊な観測プロジェクトによって実現されました。従来の太陽系探査は主に黄道面(惑星の軌道面)に集中していましたが、LiDOは意図的に高傾斜軌道の天体を探索対象としています。

2020 VN40の軌道は大きな傾斜を持ち、太陽系の主要な円盤面から大きく外れた位置を移動します。この発見により、太陽系外縁部の探索において「見落とされていた領域」に多数の天体が存在する可能性が示唆されました。

太陽系形成史への新たな視点

最も興味深い点は、2020 VN40が従来の軌道共鳴理論に挑戦していることです。通常、海王星と共鳴関係にある天体は、海王星が遠日点(太陽から最も遠い位置)にある時に近日点を迎えることで、重力的な衝突を避けています。

しかし2020 VN40は海王星の近日点付近で自らも近日点を迎えるという、まったく逆の動きを見せています。ただし実際には軌道の大きな傾斜により、両天体は決して接近しません。この3次元的な「隠されたリズム」は、太陽系の重力構造がこれまで想像されていたよりも複雑であることを物語っています。

惑星移動理論への影響

この発見は「惑星移動理論」にとって重要な証拠となります。太陽系形成初期において、海王星は現在より内側の軌道から徐々に外側へ移動したと考えられています。その過程で海王星の重力が2020 VN40のような天体を「捕獲」し、現在のような安定した共鳴軌道に導いた可能性があります。

このプロセスにより、遠方の小天体は太陽系の重力的な「記憶装置」として機能し、数十億年前の惑星配置を現在に伝える化石的な役割を果たしているといえるでしょう。

観測技術の進歩がもたらす将来像

2025年に本格運用が開始されるベラC.ルービン天文台は、この種の発見を飛躍的に加速させると期待されています。同天文台の広視野カメラは数日おきに全天を掃引し、数千個の新しい太陽系外縁天体を発見する能力を持ちます。

LiDOプロジェクトにより多数の遠方天体が発見されており、2020 VN40のような特殊な軌道を持つ天体がさらに多数存在する可能性が高いと考えられています。

科学的限界と今後の課題

ただし、現在の観測技術には限界もあります。2020 VN40のような天体は軌道周期が1648年と非常に長いため、軌道の大部分で地球からの観測可能範囲外に位置しています。完全な軌道パラメータの確定には、今後数十年にわたる継続的な観測が必要となるでしょう。

また、このような発見が「第9惑星」仮説にどのような影響を与えるかも注目すべき点です。太陽系最外縁部の天体分布は、未知の巨大惑星の存在を示唆する証拠として議論されてきましたが、2020 VN40のような発見がその理論をより複雑なものにしていく可能性があります。

【用語解説】

軌道共鳴

複数の天体が重力的に相互作用し、軌道周期に整数比の関係を持つ現象。今回の1対10共鳴は、海王星が10回公転する間に2020 VN40が1回公転することを意味する。

太陽系外縁天体(TNO:Trans-Neptunian Objects)

海王星軌道より外側を公転する小天体の総称。冥王星も含まれる。カイパーベルト天体や散乱円盤天体などに分類される。

近日点・遠日点

近日点は天体が太陽に最も接近する軌道上の点。遠日点は最も遠ざかる点。楕円軌道を描く天体にこの概念が適用される。

黄道面(ecliptic)

地球が太陽の周りを公転する軌道面。太陽系の惑星はほぼこの面上を公転するが、2020 VN40は大きく傾いた軌道を持つ。

高傾斜軌道

黄道面から大きく傾いた軌道。2020 VN40は大きな傾斜を持ち、太陽系の主要な円盤構造から外れた3次元的な軌道を描く。

惑星移動理論

太陽系形成初期に巨大惑星が現在とは異なる軌道にあり、重力相互作用によって徐々に現在の位置に移動したとする理論。

【参考リンク】

Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian(外部)

ハーバード大学とスミソニアン協会の共同運営による天体物理学研究機関

NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory(外部)

チリに建設された新世代天文台。史上最大のデジタルカメラを搭載

The Planetary Science Journal(外部)

アメリカ天文学会発行の惑星科学専門オープンアクセス学術誌

University of Regina(外部)

カナダ・サスカチュワン州の総合大学。研究チームメンバーが在籍

【参考記事】

Astronomers discover rare distant object moving in sync with Neptune(外部)

レジーナ大学公式発表。研究チームメンバーの第一次情報源

Mysterious object found dancing with Neptune(外部)

ScienceDailyによる研究発表の科学的解説記事

【編集部後記】

今回の2020 VN40の発見は、私たちの足元にある太陽系でさえ、まだ知らないことがこんなにもあるという驚きを与えてくれました。1648年という途方もない公転周期を持つ天体が、海王星と完璧な軌道ダンスを踊っているなんて、まるでSF小説のような話ですよね。

みなさんは夜空を見上げた時、どんなことを想像されますか?もしかすると今この瞬間も、ベラC.ルービン天文台のような最新観測装置が、私たちの想像を超える新しい天体を発見しているかもしれません。

太陽系の「未踏の領域」には、どんな秘密が隠されていると思いますか?宇宙の謎に触れる瞬間を、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。