前回の記事では、K2K実験のニュートリノビームラインと前検出器を見学しましたが、今回はJ-PARC内にあるT2K実験の前検出器を見学したいと思います。

T2K実験の概要

T2K(ティーツーケー)は「Tokai to Kamioka」の略で、茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設J-PARCで生成したニュートリノを、約300 km離れた岐阜県飛騨市神岡町にあるスーパーカミオカンデに打ち込んで、ニュートリノ振動を調べる実験です。

K2KからT2Kへ

K2K実験が2004年に終了した後、2009年から始まったのがT2K実験です。つくば市にあるKEKの陽子加速器によって生成されたニュートリノを、250キロ離れたスーパーカミオカンデに打ち込むという世界初の長基線ニュートリノ振動実験で、1999年から2004年にかけて行われたK2K実験の成功を受けて、さらに強力な装置で実験を続けることになったのです。

https://t2k-experiment.org/ja

T2K実験HP

T2Kで何がパワーアップしたの?

J-PARCの加速器は、KEKの加速器よりもはるかに強力です。これにより、より多くのニュートリノを作り出すことができ、より精密な測定が可能になりました。さらに、K2K実験の250キロから295キロに距離が延びました(距離がちょっと伸びたことは実験の感度にあまり影響はないそうです…)。これにより、ニュートリノ振動をより詳しく観測できるようになりました。

T2K実験の成果

2013年7月 T2K実験が、μ型ニュートリノが飛行中に電子型ニュートリノへ変化する「電子型ニュートリノ出現現象」が存在することを示す確定的な観測結果を発表しました。

これまでのニュートリノ振動実験では、「ミューニュートリノが減る」ことは分かっていましたが、「何に変わったのか」までは直接確認できていませんでした。T2K実験では、ミューニュートリノが電子ニュートリノに変わる瞬間を世界で初めて直接観測したのです。

https://www2.kek.jp/ja/news/press/2011/J-PARC_T2Kneutrino.html

(KEKプレスリリースより)

T2K実験で何を知りたいのか?

T2K実験の最大の目標の一つは、「CP対称性の破れ」を発見することです。これは、ニュートリノとその反粒子である反ニュートリノが、違う性質を持つかどうかを調べる研究です。

これは、私たちの住んでいる宇宙の根源的な問いに答える重要な挑戦です。なぜなら、「私たちがなぜ存在するのか?」という問題に答えてくれる可能性があります。

宇宙が生まれたビッグバンの時、物質と反物質が全く同じ量だけ作られたと考えられています。

物質と反物質が出会うと、お互いを打ち消し合って光になって消えてしまいます(対消滅)。

もしこの通りなら、宇宙には何も残らず、私たちも地球も太陽も存在しないはずです。でも現実には、私たちの周りは物質でできていて、反物質はほとんど見つかりません。これは宇宙最大の謎の一つなのです。

その疑問にこの「CP対称性の破れ」が強く関係していると考えられています。

簡単に言ってしまえば、物質と反物質で対称だと思われていた性質が微妙に違っていて、その物質と反物質の非対称性が、現在の反物質はほぼ観測されず物質ばかりの世界を作ったのではないかという仮説です。

CP対称性の破れはクォークでは観測されていますが、これだけでは宇宙の物質と反物質の対称性をうみだすのには不十分です。したがってニュートリノのCP対称性の破れが重要なカギを握っているわけです。

ところで、ハイパーカミオカンデ実験では従来の10倍以上のニュートリノ反応数が見込めるらしく、より深い研究ができるそうです。

前検出器付近へ到着

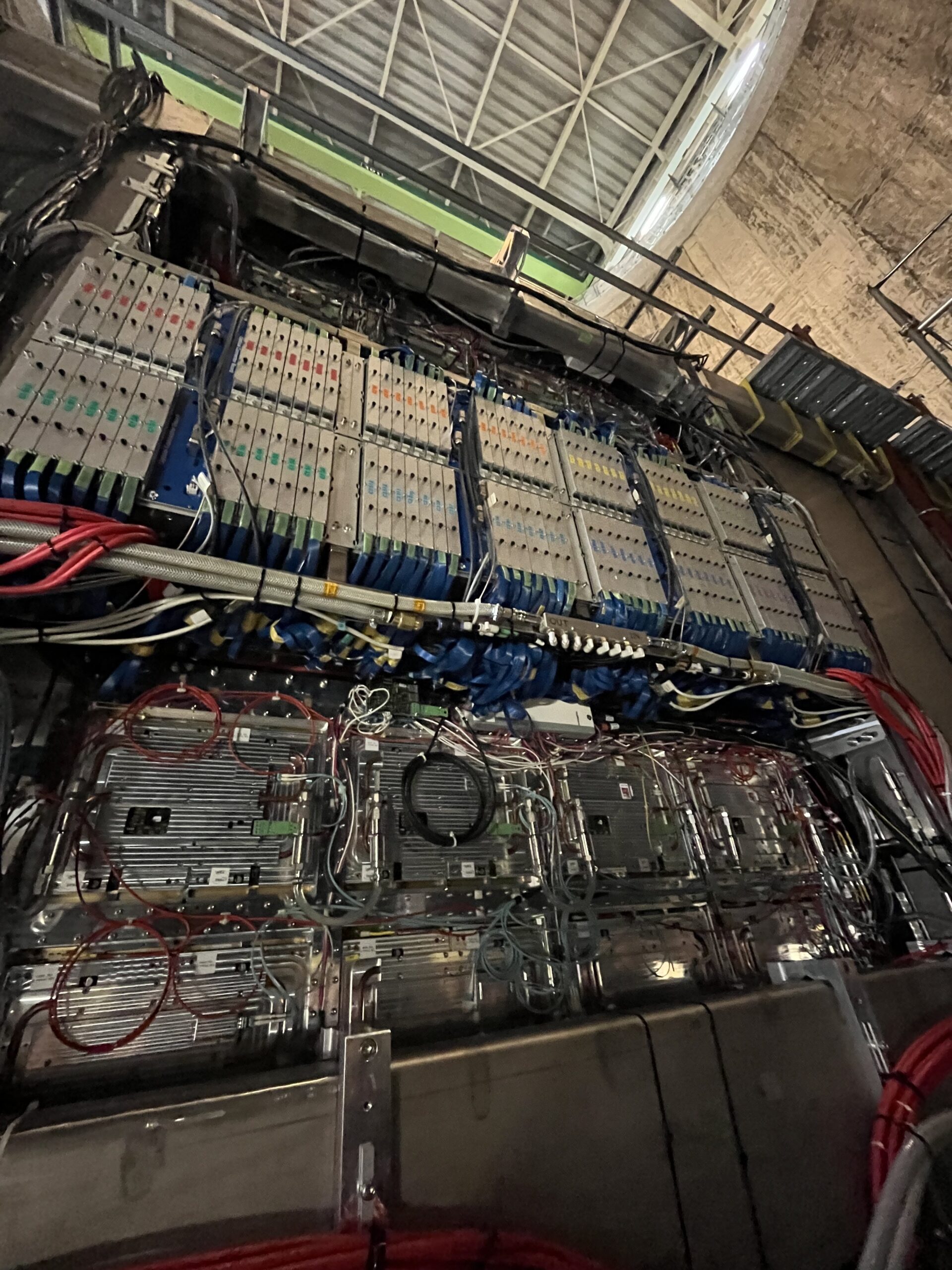

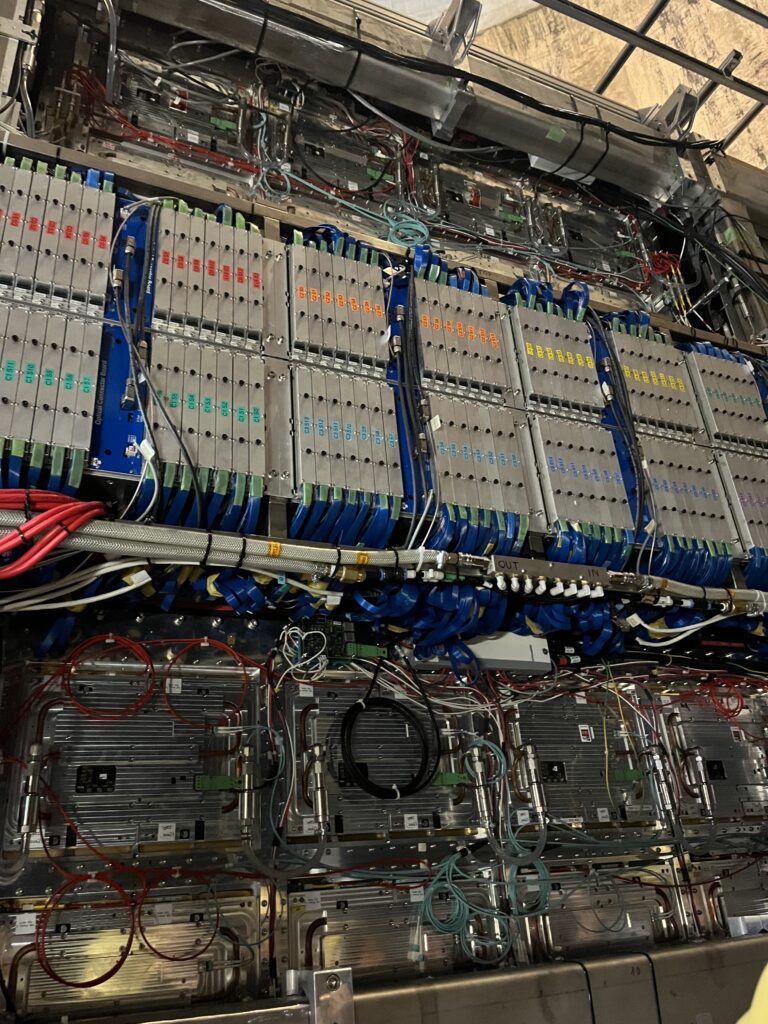

前検出器の電磁石はCERNのUA1実験でWボゾンとZボゾンの発見に貢献したらしいです。当時のノーベル賞に貢献した電磁石が日本の地下深くでニュートリノ観測に貢献する第二の人生を歩んでいると思うと、少し面白いですね。

この電磁石はニュートリノを測定している際には二つがくっついている状態らしくて今はメンテナンス中で開いているらしいです。

電磁石真下にはTPCがプラスチックシンチレーター(SuperFGD)を挟み込む形で検出器が設置されています。

TPCとは?

TPCの内部は通常、アルゴンやメタンなどのガスで満たされており、上下の電極間に強い電場が作られています。荷電粒子がこのガス空間を通過すると、荷電粒子の電場が周りのガス分子に作用して電離がおこります。この電子は電場によって押し流され、一定の速度で下の電極面に向かって移動します。その電位差を観測することによって粒子の通り道を観測する装置です。

SuperFGDとは?

SuperFGDの動作原理は、荷電粒子が物質中を通過する際に起こるエネルギー損失とシンチレーション現象に基づいています。荷電粒子がプラスチックシンチレータキューブ中を通過すると、シンチレータ分子を励起させて可視光を発生させます。この光の量は粒子が失ったエネルギーに比例するため、粒子のエネルギーを測定できます。

発生した光は波長変換ファイバーによって集められ、シリコン光電子増倍管で電気信号に変換されます。各キューブには3つの直交する方向(x、y、z軸)にファイバーが配置されているため、光が検出された位置から粒子が通過したキューブの3次元座標を特定できます。

このSuperFGDによって、ニュートリノのビームの強度分布を測定して前検出器で神岡に送られるビームを「前検査」しているのです。

このキューブは内部に200万個あるらしく、研究者がシフトを組んで数カ月単位で組み立てたらしいです。穴に通す作業が大変だったらしく、最初は光ファイバーが折れないように釣り糸で試しに通したりしていたらしいです。

前検出器がスーパーカミオカンデ程大きくないのは、その時点ではニュートリノビーム径が小さいので十分に観測可能だからです。ニュートリノは電荷がないので、電磁石を使っても陽子やパイ中間子のように収束させられません。神岡にニュートリノが届くころにはビームは広がってしまうため、神岡では巨大な観測器が必要になります。

中間検出器建設現場まで

バスでしばらく移動すると、中間検出器の建設現場までたどり着きました。きれいな田園風景でこの周辺は開けており、見晴らしがよかったです。現在建設予定地には仮道路が敷かれています。

建設される観測機はエレベーターのように上下させる構想があるらしく、より広い範囲でのニュートリノを調べられるとして現在建設中らしいです。

見学会を終えて

見学会を終えてバスでつくばまで移動中に考えたことは、やはり「人類のあくなき探求心」でした。これほど壮大な土木工事を行い、科学者が何カ月もかけて検出器を完成させる。そして多くの国が参加している研究プロジェクト。好奇心や探求心は人類の「共通言語」や本能のようなものだと感じます。

見学会に際して、快く質問に答えてくださったJ-PARCおよびKEK職員様、そして、当日いろんなお話を聞かせてくださった他メディアの取材記者様に置かれましてはここで感謝を申し上げます。

結びに

ニュートリノを作り出す加速器の他に、実は個人的に6/22に「KEKフォトウォーク」に参加して、電子と陽電子の加速器を見学しに行きました。それについても近日中に記事として公開する予定です。楽しみにしていてください。