なぜスーパーカミオカンデは作られたのか

宇宙最大の謎の一つが、なぜ私たちが存在しているのか、という問題だ。

ビッグバン直後の宇宙では、物質と反物質が同じ量だけ作られたはずである。物質と反物質が出会えば、互いに消滅してエネルギーになってしまう(対消滅と呼ばれている現象です)。理論上、宇宙は光だけが飛び交う空虚な空間になっていてもおかしくなかった。

しかし現実の、この物質優勢は、宇宙に存在する物質の10億分の1という、極めて微小な非対称から生まれたものだ。

この謎を解く鍵が、ニュートリノという不可思議な粒子にあると考えられている。ニュートリノは飛行中にその種類を変える「振動」という現象を示すが、もしニュートリノと反ニュートリノの振動に微細な違いがあれば、それが宇宙初期の物質・反物質の非対称を生み出した原因かもしれない。

ニュートリノ振動実験は、この宇宙規模の非対称の起源を探る壮大な挑戦なのである。私たちの存在そのものが、この実験の答えを待っているのだ。

つくば到着

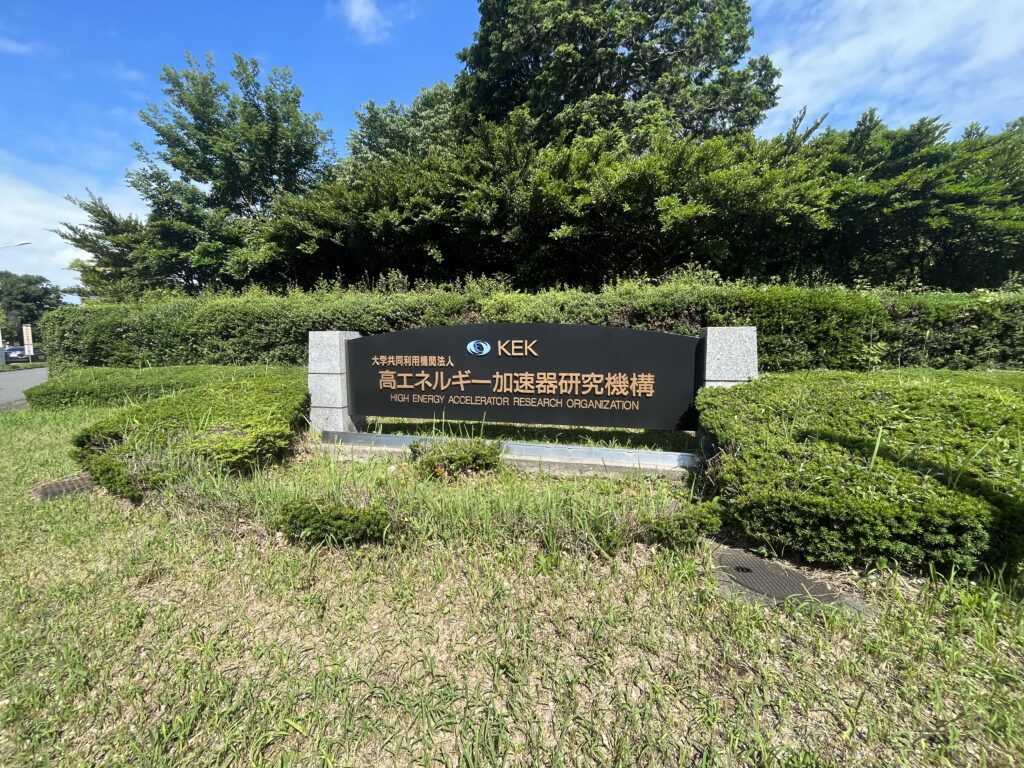

今回はつくばのKEK(高エネルギー加速器研究機構)様とJ-PARCセンター様の報道関係者向け見学会まで行ってきました。KEKはここからさらに北にバスで30分程度移動をした先にあります。(非常に長い)

つくばでは「ロボット実験区間」という標識をたまに見かけます(特に筑波大学までの道にあります)。たまにつくばに土日に行くと無人の宅配ロボットが動いている様子を見ることがありました。

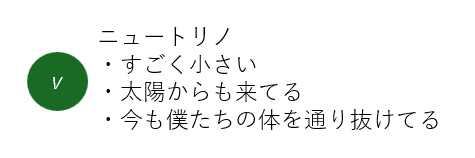

そもそもニュートリノって何?

ニュートリノは、とても小さくて軽い粒子です。想像してみてください。今この瞬間も、あなたの体を何兆個ものニュートリノが通り抜けています。

普通の物質、例えば壁や机は電子や原子核でできていて、お互いに電気的な力で押し合ったり引き合ったりしています。だから壁に手をつくと止まるし、椅子に座ると支えてもらえます。ところがニュートリノは電気を帯びていないので、他の物質とほとんど相互作用しません。まるで何もないかのように、あらゆる物質をすり抜けてしまうのです。

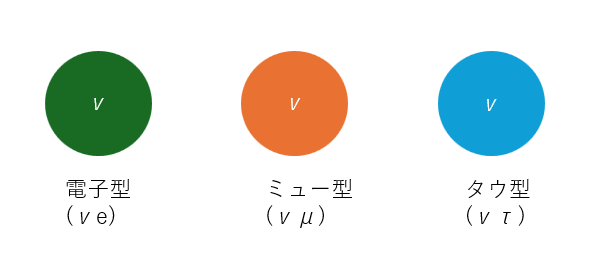

3つのニュートリノ

ニュートリノには3つの種類があります。これを「フレーバー」と呼びます。電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノの3つです。これは、ちょうどアイスクリームにバニラ味、チョコレート味、ストロベリー味があるようなものと考えてください。

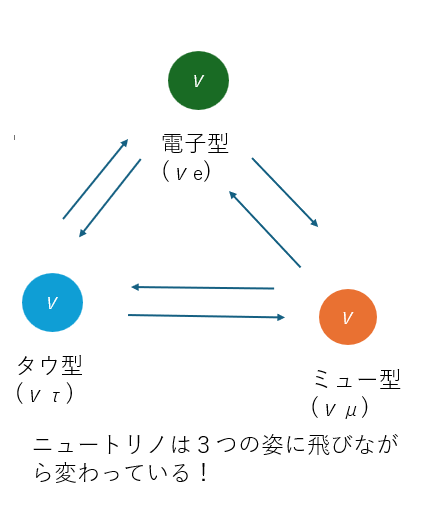

そもそもニュートリノ振動って何?

ここからが面白いところです。ニュートリノ振動とは、飛んでいる最中に種類が変わってしまう現象のことです。

例えば、太陽で電子ニュートリノが作られたとします。ところが、地球に到着するまでの間に、その一部がミューニュートリノやタウニュートリノに変化してしまうのです。まるで、バニラアイスを持って歩いていたら、いつの間にかチョコレートアイスになっていた、みたいな不思議な現象です。

この変化は決してランダムではありません。ニュートリノが飛ぶ距離や、そのエネルギーによって、どのくらいの割合で別の種類に変わるかが決まります。(神岡と茨城の間の300 kmにもわたるニュートリノ検出もいい距離だから選ばれているわけです)

何故そんなことが起こるの?

前述したとおり、この振動が起こる理由は、ニュートリノに質量があるからです。長い間、科学者たちはニュートリノの質量はゼロだと考えていました。でも実際には、3つの種類それぞれが少しずつ違う質量を持っているのです。

太陽ニュートリノ問題

当時、太陽ニュートリノ問題という長年の謎がありました。太陽から飛んでくるニュートリノの数を測ったところ、理論で予想される数の3分の1程度しか検出されなかったのです。「理論が間違っているのか?」「実験に問題があるのか?」と科学者たちは頭を悩ませました。

答えは、ニュートリノ振動でした。太陽では確かに予想通りの数の電子ニュートリノが作られていたのですが、地球に到着するまでの間に、その3分の2がミューニュートリノやタウニュートリノに変わってしまっていたのです。当時の検出器は電子ニュートリノしか検出できなかったので、変化してしまった分は見えなかったというわけです。

この発見により、ニュートリノに質量があることが証明され、素粒子物理学の教科書を書き換える大発見となりました。そして、宇宙がどのようにして今の姿になったのかを理解する重要な手がかりにもなっています。

大気ニュートリノ問題

太陽ニュートリノ問題と並んで、もう一つの重要な謎が大気ニュートリノ問題でした。宇宙線が大気と衝突して生成される大気ニュートリノにおいて、ミューニュートリノと電子ニュートリノの比率が理論予想と合わないという問題です。特に、地球の反対側から来る(地球を貫通してきた)ミューニュートリノが予想より大幅に少ないことが観測されました。

K2K実験の役割

K2K(KEK to Kamioka)実験は、つくば市の高エネルギー加速器研究機構(KEK)から岐阜県の神岡町にあるスーパーカミオカンデに向けて人工的にミューニュートリノビームを発射し、約250km離れた地点でのニュートリノ検出を行った画期的な実験でした。

この実験により、ニュートリノが移動中に別の種類に変化する「ニュートリノ振動」が人工的に制御された条件下で初めて確認されました。KEKから発射されたミューニュートリノの一部が、神岡に到達する間にタウニュートリノに変化していることが実証されたのです。

KEK到着

バスでゆられること、30分でKEK(高エネルギー加速器研究機構)に到着しました。近くには防災科学技術研究所の他には特に何もなくただただ道路があり周りは木々に囲まれています。具体的に言えば最寄りのコンビニまで、昼休み中に行くことが難しいぐらいの感覚ではないでしょうか。

そもそも、ニュートリノってどうやって作るの?

端的に言えば「ものすごい速度で粒子と粒子をぶつけて粉々にする」ことによって小さなニュートリノを生み出しています。

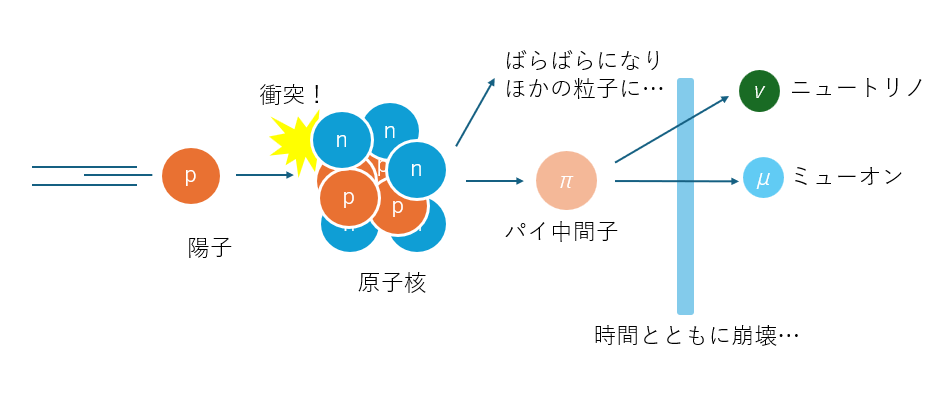

ニュートリノを作るためにはまずは陽子を作ります。(陽子源についてはJーPARCとKEKのでは異なりますのでここでは割愛します。)その後、陽子を原子核(原子核標的)にぶつけると、不安定な原子核や中性子の他に「パイ中間子」が生成されます。パイ中間子はいずれ崩壊して、ミューオンとニュートリノが生成されます。

遺構見学!

今回見学する施設はK2K実験(KEK to kamioka実験)の遺構です。K2K実験は2004年に終了しました。

https://www2.kek.jp/ja/news/press/2005/k2khorn.html

(KEKプレスリリースより)

K2K実験概要

K2K(KEK to Kamioka)実験は、茨城県つくば市のKEK(高エネルギー加速器研究機構)から岐阜県神岡町のスーパーカミオカンデまで、約250キロメートル離れた地点にニュートリノビームを飛ばして行われた世界初の長基線ニュートリノ振動実験です。1999年から2004年まで実施されました。

KEKの加速器で陽子を加速し、標的に衝突させることでミューニュートリノを人工的に大量に作り出します。このニュートリノビームを地下を通って神岡のスーパーカミオカンデに向けて発射します。ニュートリノは物質を簡単に貫通するので、途中の山や建物は全く問題になりません。

出発地点のKEK近くにも検出器(前検出器)を設置して、最初に作られたニュートリノの数や性質を正確に測定します。そして250キロ先のスーパーカミオカンデで到着したニュートリノを検出し、両者を比較することで、飛行中にニュートリノがどのように変化したかを調べました。

K2K実験の成果と意義

K2K実験では、出発時にはミューニュートリノだけだったのに、到着時にはその数が減少していることが確認されました。これは、飛行中にミューニュートリノが他の種類(主にタウニュートリノ)に変化したためです。この結果により、人工的に作ったニュートリノビームでもニュートリノ振動が起こることが世界で初めて実証されました。

それまでのニュートリノ振動の証拠は、太陽や大気から自然に飛んでくるニュートリノの観測から得られていました。しかしK2K実験では、人間がコントロールできるニュートリノビームを使うことで、より詳細で確実なデータを得ることができ、ニュートリノ振動の理解を大きく前進させました。

放射線管理区域に指定されており、中は実験で使われた大量の廃棄物が置かれていました。素粒子実験では実験の兼ね合いから大きなトンネルや空洞を掘る機会が多いらしく、その際に階段の段数から何から何まで、装置の都合の良いように設計がなされたらしいです。大掛かりな実験装置の上に扱うものは小さいものなので繊細な部分ですね。

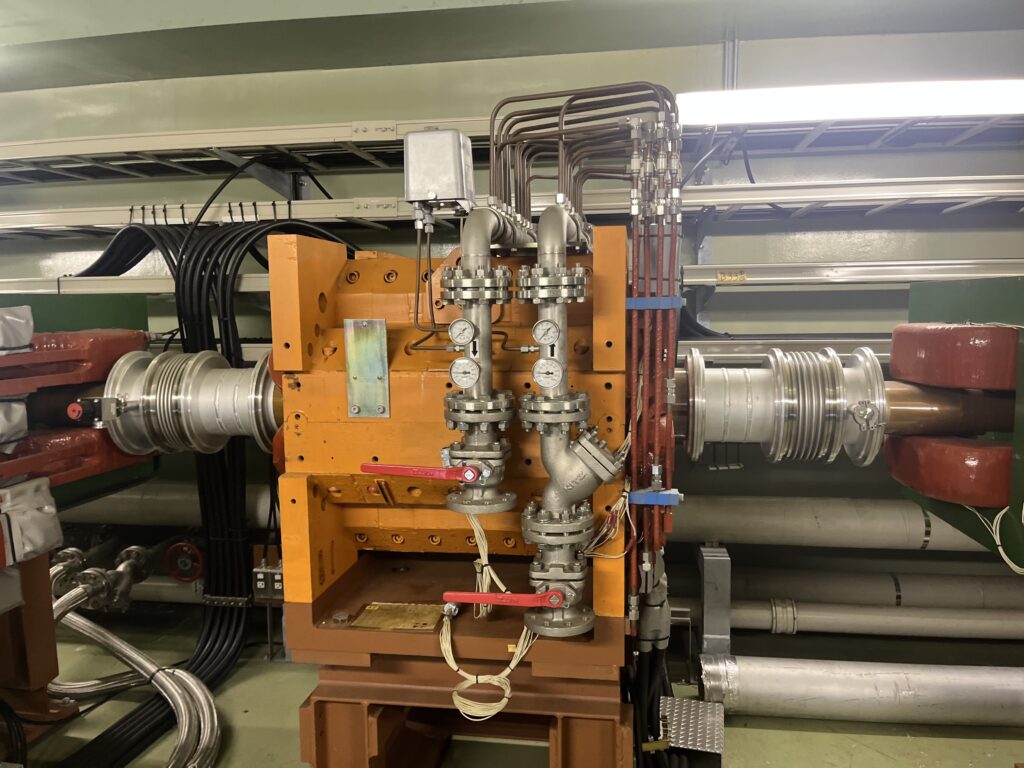

偏向電磁石は粒子の通り道にサンドイッチのようにコイルが挟み込まれており、銀色の空洞の中で加速された粒子の向きを調整していました。僕の身長の2倍程度の大きさの電磁石の中を目に見えないほど小さな粒子が何度も何度も通り抜けながら標的に向かっていきます。電荷を帯びた粒子は磁場がかかると力がかかる(ローレンツ力)ので、こうして大きな磁場を使って粒子をコントロールしていき、ものすごい速度でぶつけてニュートリノを作るのです。

この手のビッグサイエンス(巨大な実験機器が必要な科学実験)では多くの国との協力関係によって国同士がタッグを組んで科学に立ち向かっていきます。海外から大きな電磁石が送られてきて実際に当時使っていたらしいです。

電磁ホーン、は陽子と原子核をぶつけた際に発生するパイ中間子のビームを収束させるための装置です。高速の陽子をグラファイト(鉛筆の芯と同じ炭素)でできた標的(原子核標的)にぶつけます。すると、まるで花火が爆発するように、たくさんの粒子が飛び散ります。その中にパイ中間子という粒子があります。

パイ中間子は標的から四方八方に飛び散ってしまうのです。これでは神岡まで届く強いニュートリノビームを作れません。そこで電磁ホーンの出番です。

電磁ホーンは、まるで凸レンズが光を集めるように、電気を帯びたパイ中間子を一定方向に集める装置です。アルミニウムでできた二重の円筒に巨大な電流を流すことで、強力な磁場を作り出します。

電磁ホーンには25万アンペアという途方もない電流が流れます。電流が流れると必ず熱が発生するので、電磁ホーン自体が非常に高温になってしまいます。なので当時から「パルス運転」方式が用いられていました。(KEKの職員様が「連続で動かすとアルミニウムが溶けてしまう」とおっしゃっていて、ビッグサイエンスってすごいな~。と改めて思いました。)

K2K実験の遺構は当時用いられていた実験機器は放射性廃棄物扱いになっており、ドラム缶やビニールによって厳重に保管されていました。入構に際して放射性物質を外に持ち込まないように、足元はビニール製のオーバーシューズで防護するように事前に説明がありました。

ディケイボリュームでパイ中間子からニュートリノへの変換が起こり、ビームダンプでは実験の上で必要のなかったり、異常があった場合にビームを捨てるときにビームをここにぶつけます。ディケイボリュームにもビームダンプにもビームが当たった場所が少し色が変わっていたりして焦げているとこが見えます。

綺麗なニュートリノビームを作ったりパイ中間子のエネルギーの大きさを維持するためには、勝手にパイ中間子が崩壊するとは言え、安全に誰にも邪魔されずに崩壊する場所が必要です。もしパイ中間子の方向がずれてしまったら生まれるニュートリノも予測とは違う方向に富んでしまうためです。そのためにK2K実験ではパイ中間子との相互作用が比較的少ないヘリウムガスでディケイボリューム内部を満たしていました。

ニュートリノってどうやって検出するの?

先ほどの遺構からバスで移動した先に「ベビーカミオカンデ」と呼ばれている前検出器(生まれたてのニュートリノを検出するKEK内の装置)の方へと向かいました。スーパーカミオカンデと同様の装置原理に基づいて作成されており、タンクの中に大量の光電子増倍管が張り巡らされている構造です。(サイズにするとスーパーカミオカンデの1/50程度の大きさです。)

そもそも電荷もなければ、そんなに小さいニュートリノをどのように観測するのでしょうか。

日本がK2K実験において用いた手法のひとつ(ここにはかつて別の検出器も置かれていました。)は「水中で発生するチェレンコフ光」を観測するという手法でした。ニュートリノが水中の酸素や水素の原子核と衝突すると、ミューオンという粒子が生まれます。このミューオンは元のニュートリノとほぼ同じ方向に飛んでいきます。したがって、衝突させるための原子核源として大量の水と、ほとんど起こらないこの現象をとらえるために大量の光電子増倍管が必要だったのです。

KEKでの遺構探索は以上になり、その後はバスでJ-PARCに向けて出発しました。J-PARCでの取材については近日公開予定です。お楽しみに!

J-PARC編に続く!