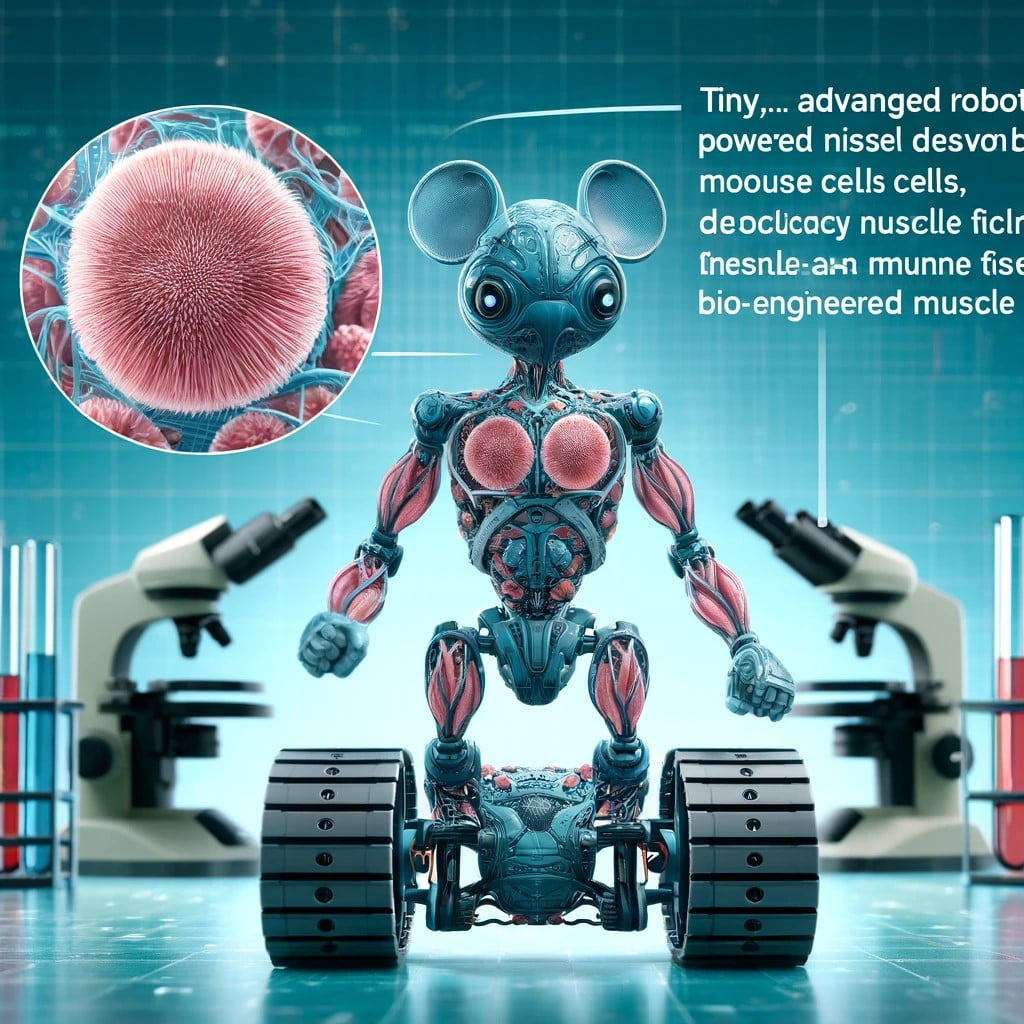

研究者たちは、マウスの細胞から採取した筋肉組織を使用して、「バイオハイブリッド」と呼ばれるロボットを動かしている。この技術は、生きた筋肉組織と合成ロボット部品を組み合わせることにより、ロボットに柔軟性と運動能力を提供する。MITの工学教授であるRitu Ramanは、マウスの細胞から筋肉組織を構築し、それをロボットの骨格に取り付けるプロセスを確認した。筋肉が収縮するたびにロボットが動くようになっている。

筋繊維は「フレクスチャ」と呼ばれるばねのような装置に取り付けられており、これがシステムの骨格構造の役割を果たす。しかし、生物学的筋肉組織は扱いが難しく、予測不可能な挙動を示すことがある。ロボットシステムで使用するためには、信頼性が高く、予測可能で、繰り返し可能である必要がある。この問題に対処するため、研究チームは一方向には柔軟で他方向には抵抗力がある構造を使用することで解決策を見出した。フレクスチャは筋肉組織の剛性の1/100の構造に調整され、筋肉が収縮するとその力が指定された方向への動きに変換される。

この筋繊維/フレクスチャシステムは、さまざまなサイズのロボットに適用可能であるが、研究チームは体内で最小限の侵襲手術を行うことができる極めて小さなロボットの開発に注力している。

【編集部追記】— 記事の内容について検証しました —

誇張しすぎ/偏りがある/不正確な数値など

記事中の「医療分野における手術の精度と安全性が大幅に向上する可能性」という表現は、やや誇張が過ぎるかもしれません。現時点ではまだ基礎研究の段階であり、実用化にはさらなる研究が必要です。

特に分かりづらい用語や固有名詞、概念

バイオハイブリッド:生物由来の材料と人工物を組み合わせた技術。

フレクスチャ:ばねのような柔軟な構造体。筋肉の収縮力を特定の方向の動きに変換する役割を果たす。

本記事のライターと異なる視点

この研究は、ロボット工学だけでなく、再生医療や創薬の分野にも応用できる可能性があります。例えば、患者から採取した細胞を用いて機能的な臓器や組織を作製し、移植に用いることができるかもしれません。また、薬剤のスクリーニングにも活用できる可能性があります。

参考情報

東京大学 竹内昌治教授らによる、筋肉で動く二足歩行ロボットの研究

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0114_00036.html

東北大学などによる、体内の細胞増殖を生きたまま観察できるマウスの開発

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2023/06/press20230615-01-mouse.html

読者のみなさまへ

バイオハイブリッド技術は、ロボット工学や医療分野に革新をもたらす可能性を秘めています。一方で、生物由来の材料を扱うことから、倫理的な課題もあります。研究の進展を見守りつつ、社会的な議論を深めていくことが重要だと思います。

【ニュース解説】

マウスの細胞から採取した筋肉組織を用いて、ロボットを動かすという革新的な研究が進行中です。この技術は、生きた筋肉組織と合成ロボット部品を組み合わせることで、ロボットに柔軟性と運動能力を提供します。この研究は、MITの工学教授であるRitu Raman氏によって確認され、マウスの細胞から筋肉組織を構築し、それをロボットの骨格に取り付けるプロセスが行われています。筋肉が収縮するたびにロボットが動くように設計されています。

筋繊維は「フレクスチャ」と呼ばれるばねのような装置に取り付けられており、これがシステムの骨格構造の役割を果たします。しかし、生物学的筋肉組織は扱いが難しく、予測不可能な挙動を示すことがあります。この挑戦に対処するため、研究チームは一方向には柔軟で他方向には抵抗力がある構造を使用しました。フレクスチャは筋肉組織の剛性の1/100の構造に調整され、筋肉が収縮するとその力が指定された方向への動きに変換されます。

この技術の応用範囲は広く、さまざまなサイズのロボットに適用可能ですが、特に研究チームは体内で最小限の侵襲手術を行うことができる極めて小さなロボットの開発に注力しています。このようなロボットが実現すれば、医療分野における手術の精度と安全性が大幅に向上する可能性があります。

この技術のポジティブな側面は、生物学的筋肉組織の使用により、ロボットに自然界の生物に近い柔軟性と運動能力を持たせることができる点です。しかし、生物学的組織の使用は、予測不可能な挙動や長期的な安定性の問題を引き起こす可能性があり、これらの課題を克服するための研究が必要です。

また、この技術の発展は、ロボット工学だけでなく、バイオテクノロジー、医療技術の分野においても新たな可能性を開くことになります。しかし、生物学的組織を使用することに関連する倫理的、規制的な問題も同時に考慮する必要があります。将来的には、この技術がどのように発展し、社会にどのような影響を与えるかを見守ることが重要です。

from Muscle tissue harvested from mice cells move ‘biohybrid’ robots.

参考リンク集

https://meche.mit.edu/people/faculty/ritur%40mit.edu

Ritu Raman教授のMIT機械工学科のプロフィールページです。生物材料とエンジニアリングツールを使って生きた神経筋組織を構築し、生物学的モーターコントロールシステムの構造と機能を理解・操作することを目標としていると説明されています。

https://innovation.mit.edu/wisdm-speaker/ritu-raman/

MITイノベーションオフィスのRitu Raman教授のプロフィールページです。3Dプリンティング、バイオハイブリッド材料、インプラント可能なデバイス、スマート材料、ソフトロボティクス、組織工学などの研究分野が紹介されています。

https://rituraman.com/research/

Ritu Raman教授の個人サイトの研究紹介ページです。MITの研究室では、医療から機械に至るまでのアプリケーションのために、生きた細胞のアセンブリによって駆動される適応性のある生物材料を設計していると説明されています。

One response to “マウス細胞で動くロボット、医療革新への道を切り開く”

この研究については、両面からその意義を考えることができますね。まず、技術的な進歩として、マウスの細胞から採取した筋肉組織を用いてロボットを動かすというアイデアは、私たちの想像を超えた未来に一歩踏み出していると感じます。特に、最小限の侵襲手術を行うことができる極めて小さなロボットの開発に注力している点は、医療分野での応用が期待される部分です。小さなロボットが体内で正確な手術をサポートすることができれば、患者さんの負担を大きく軽減できるでしょう。これは、私たちの健康を守る新たな手段となりえます。

一方で、生物学的筋肉組織を使用するという点には、いくつかの課題があります。予測不可能な挙動や長期的な安定性の問題は、技術の実用化において大きな障壁となる可能性があります。また、生物学的組織の使用には、倫理的な問題も伴います。特に、動物の細胞を使用する研究は、動物福祉の観点からも慎重に検討する必要があるでしょう。

さらに、この技術が実用化された場合、社会に与える影響も考えなければなりません。例えば、ロボットが