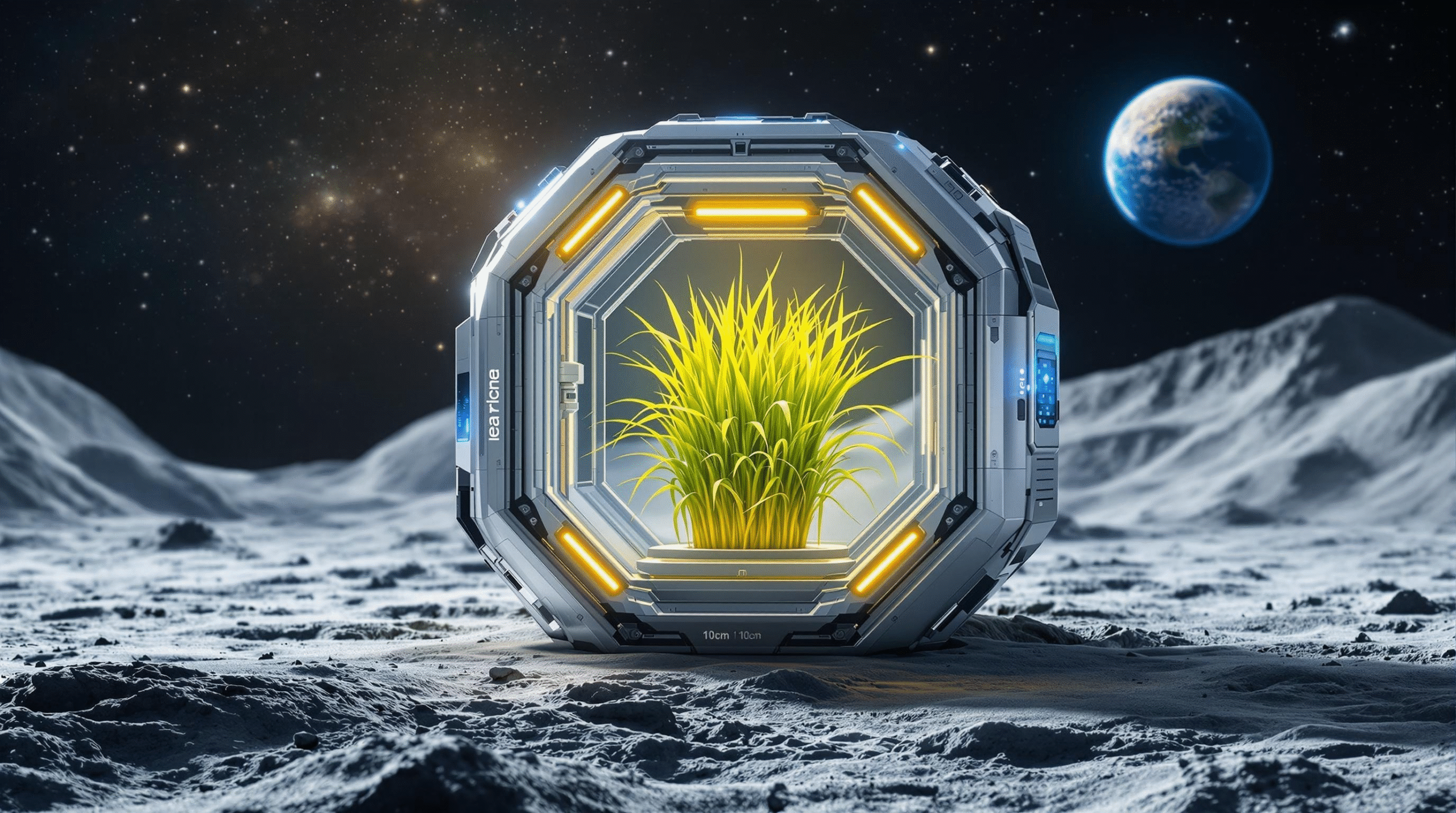

イタリア宇宙機関(ASI)が主導するMoon-Riceプロジェクトは、宇宙での食料生産を目指す4年間の研究プロジェクトである。2024年10月頃に開始されたこのプロジェクトには、ミラノ大学、ローマ大学サピエンツァ、ナポリ・フェデリコ2世大学の3つのイタリアの大学が参加している。研究責任者はイタリア宇宙機関の植物生物学者マルタ・デル・ビアンコ博士である。

プロジェクトの目標は、宇宙での栽培に適した「超矮性」の米品種を開発することである。ミラノ大学の研究者らは、高さ10cmまでしか成長しない突然変異米品種の分離を進めている。これらの品種は従来の矮性品種よりもさらに小さく、限られた宇宙船内での栽培に適している。

研究チームは、植物のサイズを小さくするだけでなく、タンパク質含有量の向上も図っている。宇宙では肉類の生産が困難なため、タンパク質豊富な作物が重要である。また、微小重力環境での植物の成長を調べるため、地球上で植物を継続的に回転させる実験も行っている。

このプロジェクトの成果は、2025年7月9日にベルギーのアントワープで開催される実験生物学会年次会議で発表予定である。宇宙での応用に加えて、極地や砂漠などの地球上の過酷な環境での食料生産にも活用できる可能性がある。

From:

![]() Tiny rice plants could help astronauts grow food in space – Earth.com

Tiny rice plants could help astronauts grow food in space – Earth.com

【編集部解説】

このMoon-Riceプロジェクトは、宇宙農業の実現に向けた重要なマイルストーンとなる可能性があります。宇宙での食料生産における最大の技術的挑戦の一つは、限られた空間内で効率的に栽培できる作物の開発です。

従来の矮性品種では、植物ホルモンであるジベレリンの操作によって高さを抑制していましたが、これにより種子の発芽率が低下するという問題が発生していました。この技術的なトレードオフを解決するため、研究チームは遺伝子レベルでの最適化を進めています。

特に注目すべきは、複数の課題を同時に解決しようとするアプローチです。高さ10cmという超小型化だけでなく、宇宙環境で不足しがちなタンパク質含有量の向上も図っています。これは、宇宙での畜産が現実的でないことを考慮した、包括的な栄養戦略といえます。

ただし、現在の研究では言及されていない重要な課題もあります。宇宙環境では宇宙線による放射線被曝が植物の成長に悪影響を与える可能性があり、これは地球上の微小重力シミュレーションでは再現できません。また、月や火星の土壌に含まれる過塩素酸塩などの有害物質への対応も、実用化には不可欠な要素です。

この技術の波及効果は宇宙だけに留まりません。地球上の極地や砂漠、都市部の限られた農地での食料生産にも応用可能です。特に気候変動による農業適地の減少が予想される中、省スペースで高効率な作物の開発は持続可能な食料システムの構築に貢献する可能性があります。

興味深いのは、この研究が宇宙飛行士の心理的健康への配慮も含んでいることです。新鮮な食材の摂取だけでなく、植物の成長を観察・世話することによる心理的効果も期待されています。長期宇宙ミッションにおけるメンタルヘルスケアの重要性を考慮した、人間中心の技術開発といえるでしょう。

一方で、遺伝子組換え技術への依存度が高まることによる規制面での課題も想定されます。各国の遺伝子組換え作物に関する規制が、宇宙での食料生産技術の実用化スケジュールに影響を与える可能性があります。

長期的には、この技術は人類の宇宙進出を支える基盤技術の一つとして位置づけられるでしょう。月面基地や火星植民地の実現可能性を左右する重要な要素となる可能性があります。

【用語解説】

Moon-Riceプロジェクト

イタリア宇宙機関が主導する宇宙食料生産研究プロジェクトで、宇宙環境での栽培に最適化した超矮性米品種の開発を目指す。2024年10月頃に開始された4年間の研究計画である。

ジベレリン

植物の成長を促進する植物ホルモンの一種。茎の伸長や種子の発芽を促進する作用があるが、この働きを抑制することで矮性品種を作り出すことが可能である。

微小重力(マイクログラビティ)

宇宙環境において重力がほぼゼロに近い状態。地球上では植物を継続的に回転させることで、微小重力環境をシミュレートできる。

超矮性品種

従来の矮性品種よりもさらに小さく改良された植物品種。宇宙の限られた空間での栽培に適している。

クリノスタット

微小重力環境をシミュレートするための装置。植物を連続的に回転させることで、重力の影響を均等化する。

【参考リンク】

イタリア宇宙機関(ASI)(外部)

イタリアの宇宙開発を統括する政府機関。1988年設立で、宇宙科学から地球観測まで幅広い宇宙活動を調整している。

ミラノ大学(外部)

イタリア最大級の公立研究大学。米の遺伝学研究で強みを持ち、Moon-Riceプロジェクトでは突然変異米品種の分離を担当。

実験生物学会(SEB)(外部)

1923年設立の学術団体。動物・細胞・植物生物学の研究促進を目的とし、年次会議で最新の研究成果を発表。

【参考動画】

European Space Agency, ESA – “How will space transform the global food system?”

ESA公式チャンネルによる宇宙技術が地球の食料システムに与える影響について解説した動画。宇宙農業の可能性と課題を専門家が説明している。

WIRED – “How Artemis Astronauts Plan to Grow Plants on the Moon”

月面での植物栽培計画について、NASA研究者が技術的課題と解決策を詳しく解説した信頼性の高い動画。

【参考記事】

This tiny rice plant could feed the first lunar colony – ScienceDaily(外部)

Moon-Riceプロジェクトの技術詳細と研究背景について、科学的視点から包括的に報じた記事。

Scientists Are Engineering “Moon Rice” for Space Missions – Seed Today(外部)

宇宙応用だけでなく、地球上の極限環境での農業応用可能性について詳しく論じた記事。

Super-dwarf plant developed to feed astronauts – Interesting Engineering(外部)

技術的な観点から、超矮性品種の開発プロセスと工学的課題について解説した記事。

Moon-Rice: Developing the Perfect Crop for Space-Bases – EurekAlert!(外部)

研究機関の公式発表を基に、プロジェクトの科学的意義と将来展望について報じた記事。

Make way for Moon-Rice – Cosmos Magazine(外部)

宇宙探査の文脈でMoon-Riceプロジェクトの重要性について論じた科学雑誌記事。

【編集部後記】

宇宙での食料生産というSFのような話が現実となりつつある今、私たちの食卓はどう変わっていくのでしょうか。月面基地で育てられた超小型の米が、地球の砂漠や極地でも栽培できるようになれば、食料不足の解決策になるかもしれません。

皆さんは、宇宙技術が私たちの日常生活にどんな影響を与えると思いますか?また、限られた空間で効率的に食料を生産する技術は、都市部の農業や家庭菜園にも応用できそうですが、どのような可能性を感じられるでしょうか。