MCP vs A2A – AnthropicとGoogleが切り開くAIプロトコル新時代と開発者が知るべき5つの課題

Descope共同創設者のMeir Wahnon氏がVentureBeatで2025年7月19日に発表した記事によると、Anthropicが2024年後期に導入したModel Context Protocol(MCP)について開発者が検討すべき5つの重要な質問を提起した。

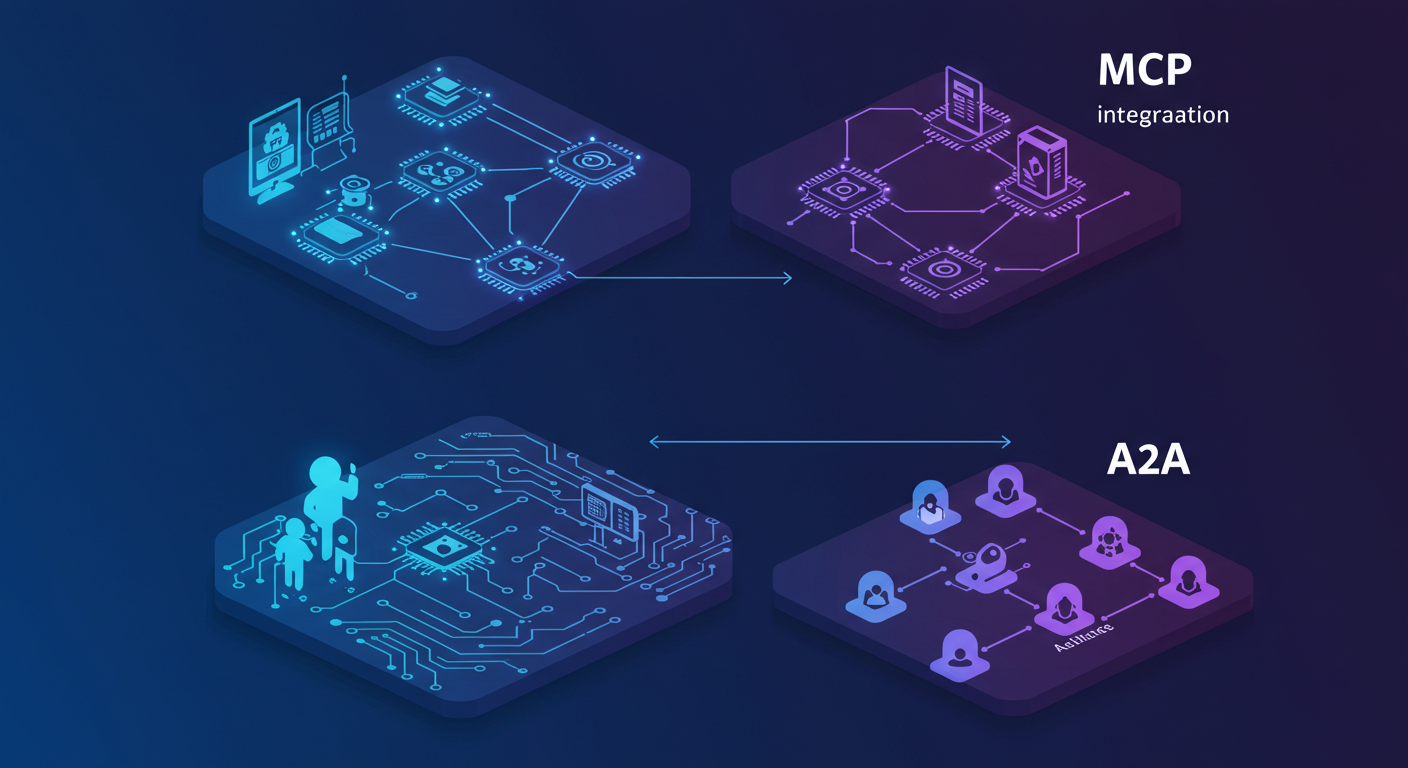

MCPは大規模言語モデルと外部データソースを接続する標準プロトコルで、OpenAIが採用している。GoogleはAgent2Agent(A2A)プロトコルを50以上の業界パートナーと共に2025年4月に発表した。

MicrosoftはCopilot StudioでMCPを統合し、Windows 11にもMCP機能を追加した。CloudflareもプラットフォームでのMCPサーバー構築を支援している。MCPは既存APIをLLMが理解できる形式でラップするプロトコルで、OAuth 2.1認証を活用したセキュリティ機能を持つ。

記事ではローカル対リモート展開、セキュリティ課題、長期的投資価値、AIプロトコル競争について実践的な観点から分析している。

From: ![]() 5 key questions your developers should be asking about MCP

5 key questions your developers should be asking about MCP

【編集部解説】

5つの質問が浮き彫りにする、MCP導入の現実

Descope創設者のMeir Wahnon氏が提起した5つの質問は、MCPの実装を検討する開発者が直面する現実的な課題を的確に捉えています。特に重要なのは、第1の質問「なぜ他の代替手段よりもMCPを使うべきなのか」で指摘された本質です。

MCPは確かに技術的な革新ではなく、既存APIを「ラップ」する標準化技術です。しかし、その真価は複数のエコシステム間でデータソース接続が必要な場面で発揮されます。従来のM×N問題(M個のAIアプリケーション×N個のツールの統合)をM+N問題に変換することで、開発者の負担を劇的に軽減している点は見逃せません。

ローカル vs リモート展開の現実的なジレンマ

第2の質問で取り上げられた展開方式の選択は、多くの開発チームが悩む実践的な課題です。記事で指摘された2025年3月のHTTP+SSE仕様変更は、まさにこの複雑さを象徴しています。

現実として、新旧両方のプロトコルサポートが必要な状況が続いており、これは技術選択における「移行期の痛み」の典型例と言えるでしょう。Microsoft Copilot StudioやWindows 11での統合事例は、企業レベルでの安定した実装が可能であることを示していますが、中小規模の開発チームには依然として技術的ハードルが存在します。

セキュリティ課題の深刻度とOAuth 2.1の限界

第3の質問で指摘されたセキュリティ問題は、企業導入において最も重要な課題の一つです。「OAuthを使用している」という表面的な説明では済まされない現実があります。

特に懸念されるのは、ツール実行時の権限管理です。多くのMCPツールが「読み取り」「書き込み」といった包括的な権限を要求する傾向があり、これが適切なスコープ設計を困難にしています。AIシステムが外部API経由で機密データにアクセスしたり、重要な操作を実行したりするリスクを考慮すると、監査ログとリアルタイムモニタリングは必須要件と言えるでしょう。

長期投資価値の判断基準

第4の質問「MCPは長期的な投資価値があるか」に対する答えは、主要企業の採用状況が示しています。Google、Microsoft、Cloudflareという業界大手の本格的なサポートは、MCPの持続性を裏付ける重要な指標です。

ただし、記事で指摘された通り、MCPは現世代AI向けの標準化技術であり、マルチエージェント・自律システムには限界があります。この認識は重要で、MCPを「未来を先取りする革新技術」ではなく「現在の混乱を整理する標準化技術」として適切に位置づけることができます。

「AIプロトコル戦争」の誤解を解く

第5の質問で取り上げられた「プロトコル戦争」という表現は、実は現状を正確に表していない可能性があります。GoogleのAgent2Agent(A2A)プロトコルの登場により、競争構図が明確になりましたが、実態は競争よりも棲み分けに近い状況です。

MCPが「垂直統合」(個々のAIエージェントと外部ツールの接続)を担い、A2Aが「水平統合」(複数AIエージェント間の協調)を担当する構図が業界で認識されつつあります。Wahnon氏の提案する「プロトコルヘッジ」戦略は、この現実を踏まえた実践的なアプローチと言えるでしょう。

開発者が取るべき現実的なアプローチ

5つの質問が共通して示唆するのは、MCPを「銀の弾丸」として期待するのではなく、現在の課題を解決する実用的なツールとして評価すべきということです。

特に重要なのは、記事で推奨された「適応可能なアーキテクチャ」の考え方です。MCPとA2Aの併用を前提とした設計により、将来的な技術変化にも対応可能な柔軟性を確保できます。これは、急速に変化するAI技術領域において、長期的な投資価値を保護する現実的な戦略と言えるでしょう。

まとめ

テクノロジーアーリーアダプターの皆さんにとって、これら5つの質問は技術選択における重要な判断基準を提供します。MCPの導入を検討する際は、技術的な革新性よりも実用性と持続性に注目し、現在の開発課題を解決する具体的な価値を評価することが重要です。

また、プロトコル選択においては単一技術への依存を避け、MCPとA2Aの特性を理解した上で、プロジェクトの要件に応じて適切に組み合わせる柔軟なアプローチが求められます。

【用語解説】

LLM(Large Language Model)

大規模言語モデル。膨大なテキストデータで訓練された人工知能システムで、自然言語の理解と生成を行う。

API(Application Programming Interface)

アプリケーション間でデータや機能を共有するためのインターフェース。異なるソフトウェア同士を接続する規格。

OAuth 2.1

ウェブサービス間での認証を安全に行うためのオープン標準プロトコル。ユーザーの認証情報を第三者と共有せずに認可を行う。

OpenAPI

RESTful APIの仕様を記述するための標準形式。APIの機能や使用方法を文書化し、自動化ツールとの連携を可能にする。

HTTP+SSE(Server-Sent Events)

サーバーからクライアントへ一方向でリアルタイムデータを送信するための通信方式。

stdin/stdout

標準入力と標準出力。プログラム間でのデータのやり取りに使用される基本的な入出力チャネル。

垂直統合

AIエージェントが外部ツールやデータソースに直接アクセスする仕組み。MCPが担当する領域。

水平統合

複数のAIエージェント間での協調と連携を可能にする仕組み。A2Aが担当する領域。

【参考リンク】

Model Context Protocol 公式サイト(外部)

MCPの公式ドキュメントとAPI仕様を提供。詳細な技術仕様や実装ガイドを掲載。

Anthropic 公式サイト(外部)

AI安全性と研究に特化した企業でClaudeの開発元。MCPプロトコルを主導開発。

Descope 公式サイト(外部)

開発者向け認証・ユーザー管理プラットフォーム。認証フロー構築を提供。

Google Cloud A2A 公式発表(外部)

Agent2Agent(A2A)プロトコルの公式発表。50社以上のパートナーシップも詳述。

Cloudflare MCP サーバー(外部)

CloudflareサービスをMCP経由で利用するサーバー実装。クラウドサービス統合を提供。

【参考記事】

MCP vs A2A: Which Protocol Is Better For AI Agents?(外部)

MCPとA2Aの技術的比較と実用的な選択指針について詳細に解説。両プロトコルの相補関係を強調。

Google A2AとAnthropic MCPの比較分析(外部)

A2AとMCPの詳細な技術分析と将来性評価。エンタープライズ導入の観点から比較。

Comparing MCP vs Google’s A2A for Business Automation(外部)

ビジネス自動化におけるMCPとA2Aの実装比較。自動車修理工場での活用事例を紹介。

Mastering AI Interoperability: Google A2A vs. Anthropic MCP(外部)

開発者向けの実践的な使い分けガイド。具体的なユースケースと実装例を豊富に掲載。

GoogleのA2AとAnthropicのMCP(外部)

日本語での詳細な技術解説。両プロトコルの相互補完関係と将来的な統合可能性について言及。

MCP vs A2A: A Guide to AI Agent Communication Protocols(外部)

セキュリティの観点からMCPとA2Aを比較。OAuth 2.1統合とエンタープライズ認証を詳述。

【編集部後記】

皆さんの開発現場で、AIシステム間の連携や外部ツールとの統合で困った経験はありませんか?MCPとA2Aという2つのプロトコルは、まさにその課題を解決する可能性を秘めています。

記事を読まれて、どちらのプロトコルがご自身のプロジェクトに適していると感じられたでしょうか。また、両方を組み合わせた活用アイデアがあれば、ぜひお聞かせください。

私たちinnovaTopia編集部も、これらの新しい標準プロトコルの動向を注視し、皆さんと共に学び続けています。SNSで、実際の導入体験や技術的な疑問をシェアしていただければ幸いです。