Sean FalconerはConfluentのAI Entrepreneur in Residenceであり、2025年7月6日にVentureBeatにて、AIエージェントはオープンワールドの汎用知能ではなく、制約された問題解決に焦点を当てるべきだと述べた。

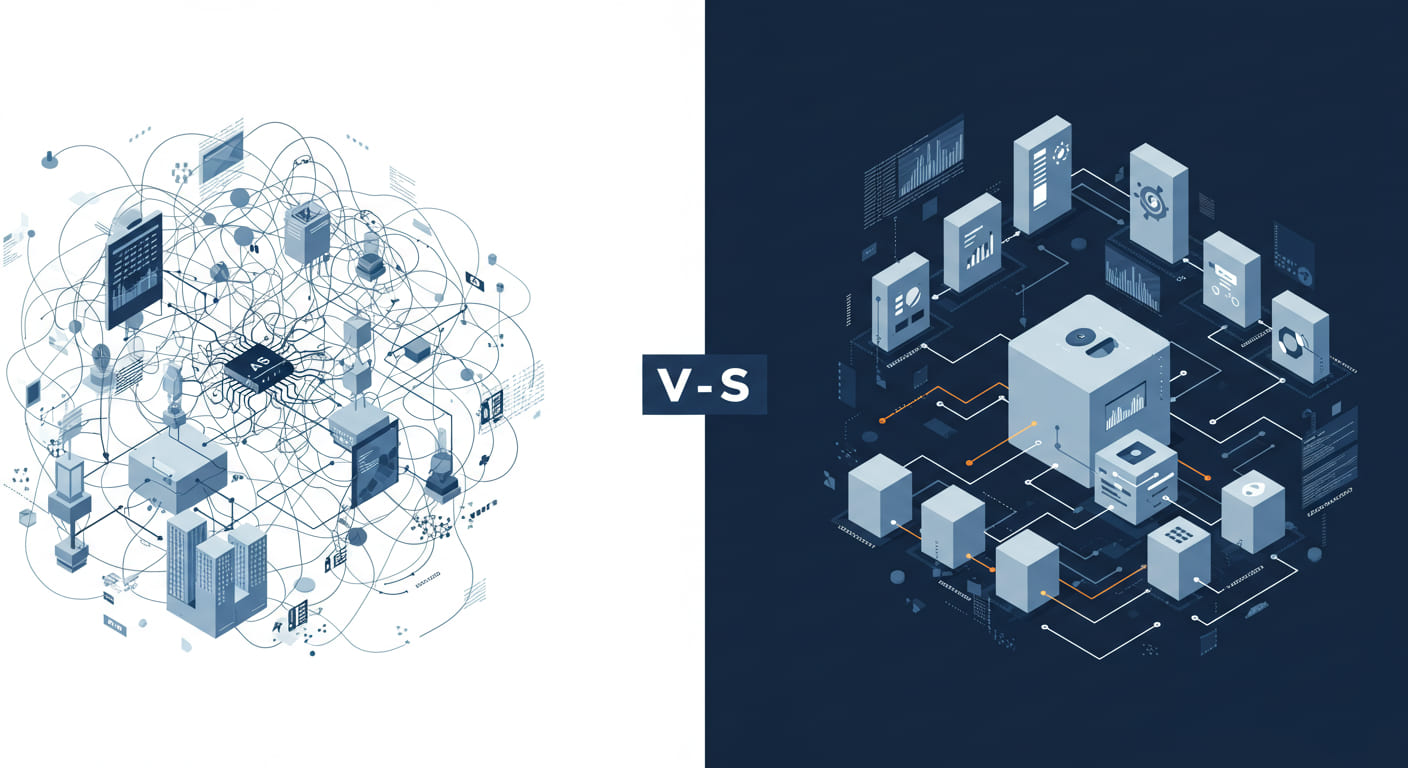

企業向けAIはイベント駆動型マルチエージェントシステムを用い、明確な入力と予測可能な結果を持つ閉じた問題を解決する。

記事では請求書照合、契約検証、不正検出、請求処理、在庫予測などの具体例を挙げている。AIモデルは非決定論的であるため、決定論的インフラで包み込み、信頼性の高いシステム構築が求められる。

イベント駆動型システムは信頼性、説明責任、制御性を提供し、企業のAI導入に適している。

From: ![]() Forget the hype — real AI agents solve bounded problems, not open-world fantasies

Forget the hype — real AI agents solve bounded problems, not open-world fantasies

【編集部解説】

今回のSean Falconerの論考は、AI業界における重要な転換点を示唆しています。彼の主張する「制約された問題解決」へのアプローチは、単なる技術論を超えて、企業のAI戦略そのものを根本的に見直す必要性を提起しています。

技術的な核心:なぜ「オープンワールド」が困難なのか

Falconerが指摘する「オープンワールド問題」の本質は、AIシステムが無制限の時間・空間と予測不可能なタスクに直面することです。現在のLLMは確率的な性質を持つため、同じ入力でも異なる出力を生成する可能性があり、これが企業の業務プロセスでは致命的なリスクとなります。

一方、「クローズドワールド問題」では、明確な境界とルールが存在するため、AIシステムの動作を予測・制御しやすくなります。この違いは、AI導入の成功と失敗を分ける重要な要因となっています。

企業への実践的インパクト

記事で提示されたイベント駆動型マルチエージェントシステムは、既に多くの企業で実装が進んでいます。このアプローチの優位性は、各エージェントが特定の機能に特化し、イベントを通じて非同期で連携することで、システム全体の信頼性と拡張性を確保できる点にあります。

Confluentは実際に、AutoGenやAnthropic MCPといった技術を活用したイベント駆動AIエージェントの構築に関するセミナーを開催しており、理論ではなく実装可能な技術として提供しています。

ポジティブな側面と潜在的リスク

- ポジティブな側面

- 企業の既存業務プロセスに段階的に統合可能

- テスト可能で検証しやすいシステム設計

- 障害時の影響範囲を局所化できる

- ROIが明確で投資対効果を測定しやすい

潜在的リスク

- 過度に保守的なアプローチによる技術革新の停滞

- 競合他社がより先進的なAI技術で優位に立つ可能性

- 長期的な技術的負債の蓄積

- 人材のスキルセットが特定技術に偏重するリスク

- 規制環境への影響

この実用的アプローチは、規制当局にとって歓迎すべき方向性といえます。明確な境界を持つシステムは、監査や検証が容易で、金融サービスやヘルスケアなどの規制の厳しい業界での採用を促進します。

長期的な視点と業界への影響

Falconerの論考は、AI業界における「現実主義」の台頭を象徴しています。この流れは、AI投資の優先順位を「技術的な先進性」から「ビジネス価値の創出」へとシフトさせる可能性があります。

結果として、AI関連のスタートアップや技術企業の評価基準も変化し、実証可能なROIを持つソリューションがより高く評価される市場環境が形成されるでしょう。

innovaTopiaの読者への示唆

テクノロジーのアーリーアダプターである皆さんにとって、この論考は重要な戦略的示唆を含んでいます。最新技術への投資と実用的な価値創出のバランスを取ることが、今後のAI活用において極めて重要になります。

特に、自社の業務プロセスを「オープンワールド」と「クローズドワールド」の観点から分析し、後者に該当する領域から段階的にAI導入を進めることが、成功確率を高める現実的なアプローチといえるでしょう。

【用語解説】

オープンワールド問題

時間・空間が無制限で、タスクが事前に定義されていない問題。AIが不完全な情報で動作し、予期しない変化に適応する必要がある。現在のAI技術では解決が極めて困難。

クローズドワールド問題

範囲が明確で、ルールが定義され、システムが関連データを全て持つ問題。企業の日常業務(請求書照合、契約検証など)の多くがこれに該当し、AIで解決しやすい。

イベント駆動アーキテクチャ(EDA)

システムの変化(イベント)をトリガーとして動作するソフトウェア設計パターン。各コンポーネントが独立して動作し、非同期でイベントに反応する。

マイクロサービス

大きなアプリケーションを小さな独立したサービスに分割する設計手法。各サービスが特定の機能を担当し、疎結合で連携する。

LLM(Large Language Model)

大規模言語モデル。膨大なテキストデータで訓練された深層学習モデルで、自然言語の生成・理解を行う。ChatGPTやGPT-4などが代表例。

非決定論的

同じ入力に対して異なる出力を生成する性質。LLMは確率的な仕組みのため、温度設定やサンプリング方法により結果が変わる。

ROI(Return on Investment)

投資収益率。投資した金額に対してどれだけの利益が得られたかを示す指標。企業のAI導入判断で重要な指標となる。

AGI(Artificial General Intelligence)

人工汎用知能。人間と同等またはそれ以上の知的能力を持つAI。現在は実現されておらず、研究段階にある。

AutoGen

Microsoftが開発したマルチエージェントAIフレームワーク。複数のAIエージェントが協調して複雑なタスクを実行することを可能にする。

MCP(Model Context Protocol)

Anthropicが提唱するAIエージェントと外部ツール・データソースを安全に接続するためのオープン標準プロトコル。

【参考リンク】

Confluent(外部)

Apache Kafkaの創設者が設立したデータストリーミングプラットフォーム企業

Apache Kafka(外部)

分散ストリーミングプラットフォームのオープンソースソフトウェア

Microsoft AutoGen(外部)

Microsoftが開発したマルチエージェントAIフレームワーク

Anthropic MCP(外部)

AIエージェントと外部システムを安全に接続するためのオープンスタンダード

【参考記事】

Event-Driven Architecture in Generative AI – Apache EventMesh(外部)

生成AIアプリケーションにおけるイベント駆動アーキテクチャの活用方法を解説。RAG(Retrieval Augmented Generation)との組み合わせによるリアルタイムAIシステムの構築手法を説明している。

Orchestrating AI: Event-Driven Architectures for Complex AI Workflows(外部)

複雑なAIワークフローにおけるイベント駆動アーキテクチャの実装について詳細に解説。システムの応答性、拡張性、柔軟性の向上効果を実例とともに紹介している。

Sean Falconer – Data + AI Summit 2025(外部)

ConfluentのAI Entrepreneur in ResidenceであるSean Falconerの経歴と専門分野を紹介。スタンフォード大学でのバイオインフォマティクス研究やGoogle、Proven.comでの経験を詳述している。

【編集部後記】

皆さんの会社でも、「AIで何かできないか」という話題が出ることはありませんか?今回のFalconerさんの論考を読んで、私たちも改めて考えさせられました。もしかすると、壮大なAIの夢を追いかける前に、まずは身近な業務の自動化から始める方が現実的なのかもしれません。

皆さんの職場で「これ、毎回同じ作業の繰り返しだな」と感じる業務はありますか?請求書の処理、データの照合、定型的な顧客対応など、そうした「制約された問題」こそが、実はAI活用の第一歩になるのかもしれませんね。ぜひ、皆さんの経験や考えをお聞かせください。