朝起きてすぐスマホを手に取り、通勤の電車でも会社でも寝る前まで画面を見続ける。そんな現代人の当たり前を疑い、スマホからガラケーに逆行した一人の女性がいます。それが忍足みかんさんです。彼女の体験は単なる個人的な選択を超えて、私たちのデジタル社会のあり方そのものを問いかけています。

7割が自覚するスマホ依存の実態

2024年の最新調査によると、日本人の74.3%がスマホ依存を自覚しているそうです。さらに深刻なのは、かなり依存していると回答した人が23.4%、やや依存していると回答した人が39.1%で、あわせて62.5%がスマートフォンに依存していると回答した状況です。依存者の1日の平均使用時間は4時間25分に達し、スマホを触らずに我慢できる時間はわずか2時間17分という調査結果も出ています。

国際的に見ても、日本人のスマホ依存度は、インド・韓国に次いで世界3位の高さとなっており、特に若年層の依存度は深刻です。無意識な時間経過や時間があると開いてしまうことが依存の主な背景として挙げられ、8割の人がスマホの使いすぎをやめたいと考えているにも関わらず、スマホのない環境については9割が不安と回答しています。

今回インタビューに協力してくださった忍足みかんさんもまた、そんなスマホ依存者の一人でした。

【取材者】

菊池紗槻 アナリシス株式会社 innovaTopia編集部所属

【取材協力者】

忍足みかん エッセイスト・漫画原作者

インタビュー当日

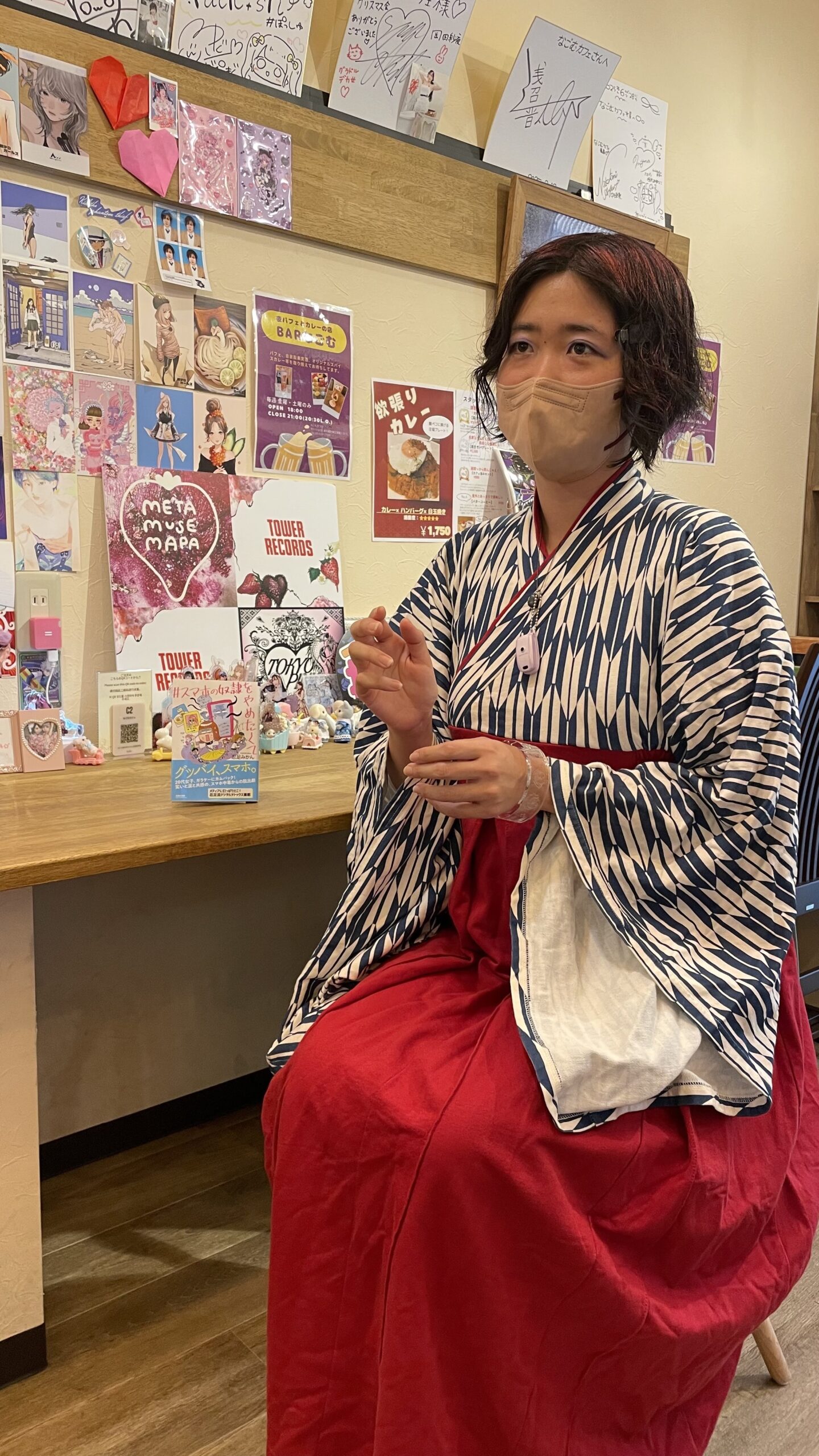

インタビューは浅草にあるなごむカフェで行いました。

カフェはTX浅草駅からすぐの場所にあり、こだわりのメニューも多く、良い雰囲気の場所でした。

忍足さんってどんな人?

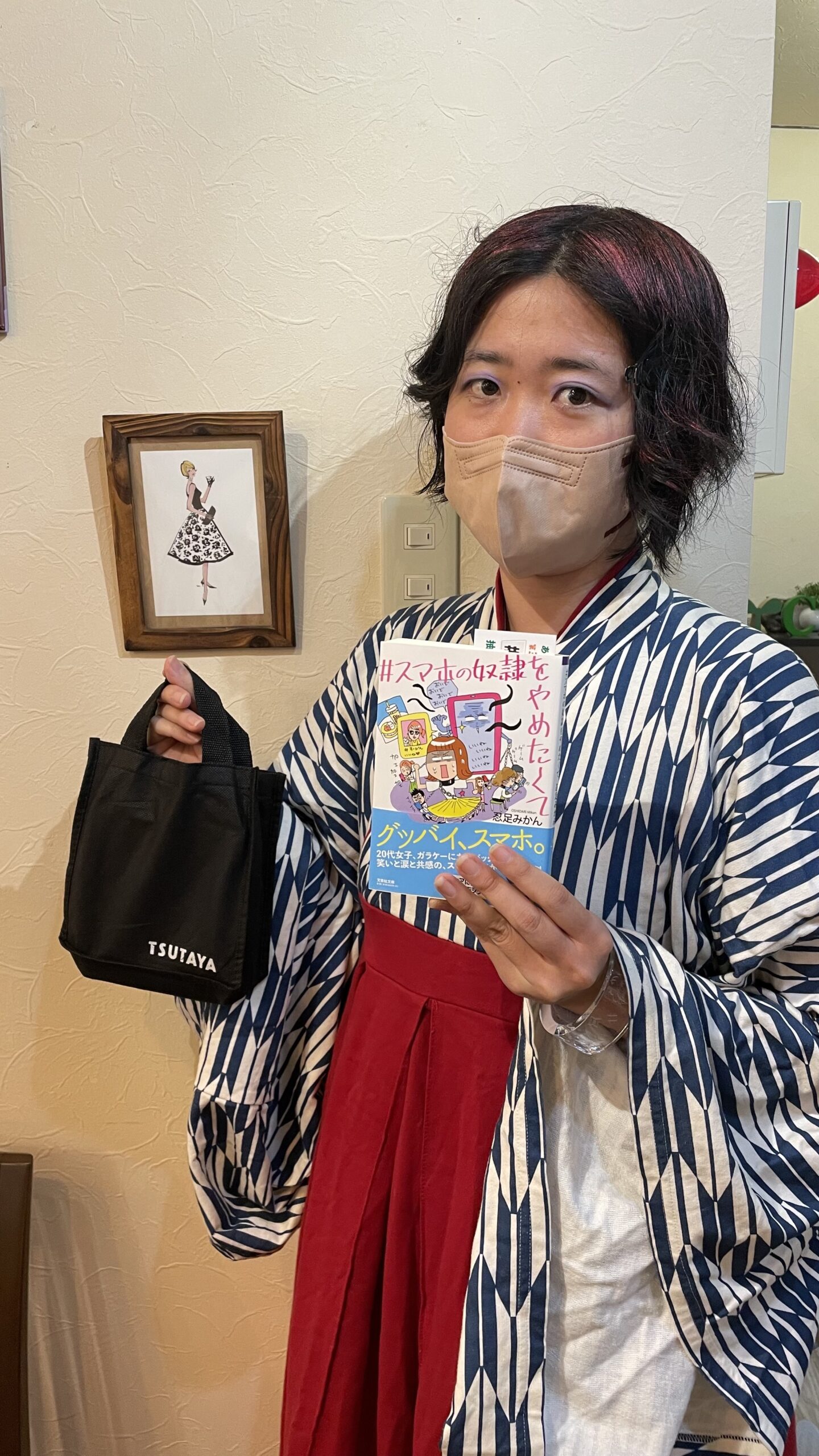

菊池「本日はどうぞよろしくお願いします。和装が素敵ですね。早速ですが、忍足さんご自身について教えてください。」

忍足「よろしくお願いします。ありがとうございます。普段は働きながら執筆しています。私のデビュー作は『#スマホの奴隷をやめたくて』で、現在ソフトカバー版と文庫版が出版されています。そのあとに『気がつけば生保レディで地獄みた』を出版していて、今は『女風婚』という漫画の連載をしています。」

菊池「『#スマホの奴隷をやめたくて』は私も拝読させていただきました。大変興味深い内容で面白かったです。ところで、忍足さんは女子校に通われていたとのことですが、女子校ってどんなところでしたか?」

忍足「読んでいただきありがとうございます。嬉しいです。女子校は一言でいうと楽しい場所でしたね。男性の目がない分、自由でフリーダム。のびのびとしている感じでした。」

菊池「そうなんですね、私はずっと共学だったのでなかなかイメージをつかみにくいところもあるのですが、自由な雰囲気というのは魅力的ですね。」

破滅の道からの脱却

菊池「では本題に入らせていただきます。デジタルデトックスという概念を知ったのはいつ頃でしたか?」

忍足「2019年、2020年辺りですね、テレビでも特集されていて、デジタルデトックス合宿なんかも取り上げられていて、それで知りました。あとは海外の人もやっているというのも見ましたね。」

菊池「ということは、デジタルデトックスという概念を知る前に忍足さんはスマホを手放されたということですね。たしか2017年の夏のことでしたもんね。」

忍足「そうですね、周りの人たちがどんどんスマホに依存していく中で、自分自身このままじゃマズいという思いがあり、スマホを手放しました。」

1994年生まれの忍足さんは、まさにスマートフォンが普及し始めた世代です。大学時代にスマホデビューを果たし、「簡単に言えば『ヤバい付き合い』でした。夢中になりすぎましたね」と振り返ります。

菊池「スマホを手放すにあたって、はっきりとした転機だったりはありましたか?私もなんとなく『スマホいやだな』とは思っているのですが、何かきっかけがないと切り替えられない気がするんです。」

忍足「転機になったのは、ながらスマホが引き起こしかけた交通事故でしたね。ながらスマホをしている自動車と、ながらスマホをしている自転車と、ながらスマホをしている歩行者の私。間一髪で誰もケガをせずに済みましたが、一歩間違えれば大事故でしたね。あとは健康面の影響でした。視力が落ちてしまったんです。大学入学時はA判定だったのに、スマホを使い続けた影響でしょうね。あのまま続けていたら多分もう破滅の道でした。」

マイノリティとしての覚悟

菊池「なるほど…そんなことがあったんですね。スマホを手放すとできなくなることが多いじゃないですか、例えばこれは2017年以降の例ですが、新型コロナウイルス感染症が流行していた時は、多くの国民がスマホを持っていることを前提として接触確認アプリCOCOAの開発が進められたじゃないですか、さらにマイナポータルだったり多くの行政手続きが『スマホを持っていること』が前提として行われますよね。それらの流れと逆行することに葛藤はありませんでしたか?」

忍足「自分では正しいと思っているけれども、マイノリティの方に行ってしまうという悩みは結構ありましたね。周囲の理解を得るのはなかなか難しくて、未だに不思議な人扱いされてしまうこともあって今もまだモヤモヤすることはあります。日常生活での不便さも少なくないです。みんながアプリの会員証を持っている中で、自分だけ紙の会員証を使ったりするときに疎外感を感じないと言えば噓になりますね。でも『もっと早くスマホを手放してもよかった』とも思います。」

スマホを手放すに向けて

菊池「いきなり『今日からやめる!』とはいかないじゃないですか、やっぱり段階的に進めていかなきゃ難しいというか。そのあたりはどうでしたか?」

忍足「スマホの機能を外に出すことが大事だと思います。例えばカメラ機能をデジカメに移し、SNSをアルバムに移す、といった具合です。デジカメで撮影した写真は全て現像してアルバムに整理して、今は60冊ほどになりましたね。元々SNSにハマっていたときは映えやいいねを気にしすぎて不安定になることが多かったのですが、今となってはアルバムを見るのは自分と友人だけなので、他人からの評価に振り回されることもなくて気持ちが楽になりました。」

菊池「そのやり方なら進めやすそうですね!ところで、現在タブレットをお使いだと思うのですが、そのタブレットも手放そうとはお思いになりますか?」

忍足「なかなか難しいですね。(笑)SNSでの発信も作家活動には欠かせないのでタブレットは手放せないです。もうちょっと売れたりしたら、SNS担当の人を雇いたいとは思うんですけどね。高橋留美子さんのように、デジタル関連は専門スタッフに任せる体制がいいかなって。」

菊池「エッセイが有名になったことで、デジタル社会からのアプローチはありますか?」

忍足「あんまりないかな。有名になったきっかけが『#スマホの奴隷をやめたくて』なので、スマホの奴隷をやめた人間にデジタルアプローチをとってくる人は少ないです。(笑)」

失われゆくものへの小さな抵抗

忍足「私結構レンタルビデオ店とかも好きで頻繁に行くんですが、TSUTAYAとかの実店舗がどんどん閉店していく中で、わざと延滞料金を払うことで店舗の応援ができればいいかなと思ってやったりしています。」

菊池「面白いですね、どんな作品を観ることが多いですか?」

忍足「邦画が多いですね、あと応援の思いで2店舗に同じものを借りに行ったりするんです。推し活みたいな。(笑)TSUTAYA推しですね。」

菊池「ほんとに推し活ですね。(笑)私も結構邦画は観ますよ。細田守監督の映画が特に好きで、時をかける少女の主人公が使っていたケータイがすごくいいなと思って探したんですがもうどこにも売っていなくて。vodafone703SHってやつなんですけど。」

忍足「vodafone懐かしいですね!あのケータイってたしか3Gですよね、もう使えなくなるんじゃないかな?さみしいですね。」

菊池「そっか、3Gだともう使えなくなりますよね。残念です。これは予想ですが、きっと近い将来4Gのガラホもなくなっちゃって全部スマホになると思うんです。そうなったらどうしますか?」

忍足「そうなっちゃったら困りますね。でも私もそういう予想はしていて、なので今のうちにガラホを買いためてます。(笑)またスマホに変えたら依存してしまう気がして。」

世界的なアナログ回帰の潮流

忍足「実は私、YouTubeをやっているんです。主にガラホの紹介をやっているんですが、英語で発信している動画が多いからか、海外からの反響が大きいんです。ほぼ99%のコメントが海外からで、私のYouTubeを見て気になってガラホを日本から取り寄せた人もいるみたいです。」

これは偶然ではありません。現在、世界的にアナログ回帰の波が起きています。

アメリカでは2022年のレコードの売上高が10億ドル(1,300億円)を超え、人気歌手テイラー・スウィフトの新作が3カ月で100万枚も売れました。日本でもアナログレコードの2022年の年間生産額は43億3600万円となり、1989年以来33年ぶりに40億円を超えました。

IFPI(国際レコード・ビデオ製作者連盟)が行った調査で、なぜレコードを買うのかを尋ねたところ、音楽を物理的に所有したいが最も多く49%、レコードを眺めていたいが41%、レコードを再生する儀式が好きが36%という結果が出ています。

忍足さんも普段外で音楽を聴く際、カセットテープレコーダーを使うそうです。

欧米Z世代にはガラケーブームも起きており、デジタルデトックスを求めてレトロ端末が注目されています。海外でも日本のガラケー文化への関心が高まっています。

多様性を尊重する社会への願い

菊池「忍足さんはこの世界がどんな風になったらうれしいですか?」

忍足「みんなが好きなものを好きなように使える世界になったらうれしいです。90歳のおばあさんがスマホでもいいし、女子高生がガラケーでもいい。みんながみんな同じだっていうのはなんだか変な感じがするんです。多数派、少数派、フツウ、時代、流行は案外脆く、たやすく揺らぐと思うんです。だから違うことを責めたり、少数派を追いやったり、優劣を線引くんじゃなく、『好き』や『自分はこうしたい』を尊重すべきだなと思っています。だから無理に『スマホをやめるのはオススメだよ』と押し付けたりはしたくないですね。」

時代の先端を行く逆行の価値

忍足さんは便利さに支配されずに好きなものを使って自分らしく生きることの重要性を体現しています。

世界的にもデジタルデトックスの動きが広がっており(アメリカのThe Offline Club、ブラジルのイタカレでのデジタルデトックス旅行など)、彼女の生き方は時代の先端を行くものといえます。

デジタル技術やAI・VRが日常に浸透する中、人間らしい時間や体験の価値はますます重要になっています。スマートフォンと適切な距離を保ちながら自分の価値観を貫く忍足さんの姿勢は、現代を生きる多くの人にとって貴重な指針となっています。

【編集部追記】

なんとPanasonicが欧州でフィーチャーフォンを販売することになったそうです。

日本市場の拡大も期待されるところです。

忍足みかん 1994年生まれ、東京都出身。エッセイスト、漫画原作者。2019年『#スマホの奴隷をやめたくて』でデビュー。2023年『気がつけば生保レディで地獄見た』出版。現在は漫画『女風婚』を電子連載中。趣味はプロレス観戦、カラオケ、レンタルビデオ店巡り。